SERIE: ARREBATO DEL ALMA

La Geografía Sagrada de la Humanidad

Orientación y Territorio

Territorio como Mapa del Alma

Desde los albores de la humanidad, los pueblos han buscado anclar lo divino en la tierra. Allí donde el río se abre en manantial, donde la montaña toca el cielo o donde una cueva ofrece la oscuridad de un útero cósmico, el ser humano ha reconocido un signo: lo sagrado se manifiesta en el territorio. Por ello, las primeras arquitecturas no fueron palacios ni murallas, sino altares, círculos de piedra, pirámides orientadas al sol y al cielo nocturno. Cada construcción era un intento de inscribir la vida humana en la trama del cosmos.

Las iglesias, templos y mezquitas heredaron esa tradición, aunque muchas veces la resignificaron. El Vaticano se levantó sobre la necrópolis de los antiguos romanos; Chalma, sobre una cueva dedicada a Tezcatlipoca; las capillas rurales de Irlanda, sobre los pozos donde las comunidades célticas hacían ofrendas al agua. La historia de la religión es también la historia de estas superposiciones, donde lo antiguo permanece bajo la forma de lo nuevo.

Como señala Paul Tillich (1959), lo sagrado no es un lugar en sí mismo, sino “la irrupción de un significado último en el aquí y ahora”. El territorio se convierte entonces en mapa de lo divino: no basta con construir muros, sino con escuchar dónde pulsa la energía de la tierra. De allí que culturas tan distantes como la polinesia, la mesoamericana o la hindú coincidan en un mismo principio: los lugares no se eligen, se descubren. Los sabios maoríes dicen que “un marae no mira hacia el mar ni hacia la tierra: mira hacia el linaje que lo sostiene” (Tapsell, 2002). El espacio sagrado, así, se orienta tanto hacia los astros como hacia la memoria ancestral.

Hoy, al mirar la geografía espiritual que habitamos, comprendemos que cada iglesia, cada catedral y cada templo es también un palimpsesto: una escritura sobrepuesta que guarda bajo sí los cantos de quienes ofrendaron antes. Reconocer estas capas no es un gesto arqueológico, sino un acto de restitución: devolver a la tierra su condición de altar vivo y recordar que el territorio siempre fue una extensión del alma humana.

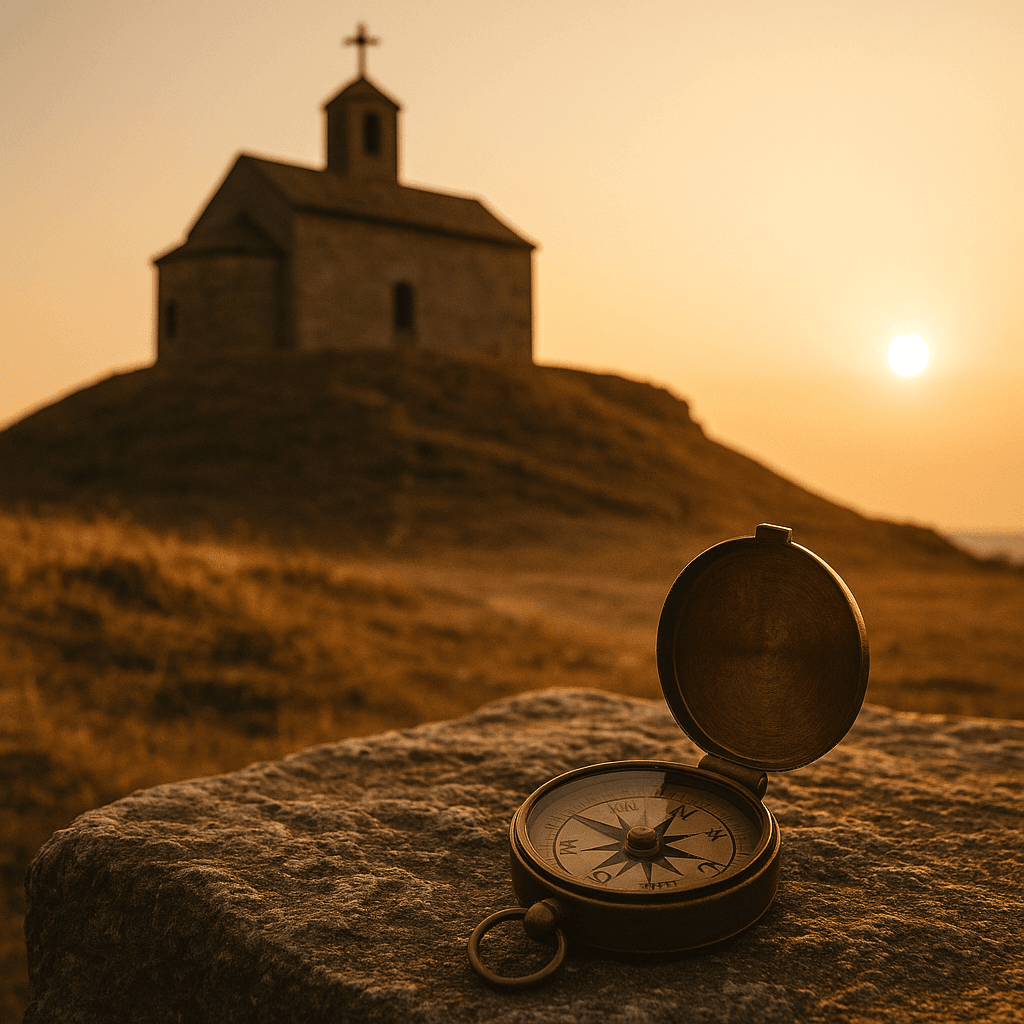

Orientación solar: El oriente como brújula cósmica

Una de las constantes más notables en la arquitectura sagrada es su orientación solar. Desde las pirámides de Teotihuacán hasta las catedrales góticas, el este —ad orientem— ha sido señalado como dirección privilegiada. Allí nace el sol, y con él, la promesa del renacer. Keith Critchlow (1976) lo llamó “el intento humano de anclar lo eterno en lo terrenal”, al describir cómo la geometría sagrada organiza los templos como relojes de piedra que siguen los ritmos del cielo.

En Mesoamérica, las pirámides de Chichén Itzá fueron diseñadas para que, durante los equinoccios, la luz proyectara la serpiente emplumada descendiendo por las escaleras. En Europa, el templo de Newgrange en Irlanda, construido hacia el 3200 a.C., alinea su corredor con el solsticio de invierno, de modo que un rayo ilumina la cámara interior como anuncio de un nuevo ciclo. En los Andes, los intihuatanas incas —“donde se amarra el sol”— servían como puntos de observación y comunión entre cielo y tierra.

La tradición cristiana retomó ese simbolismo en la orientación ad orientem de sus iglesias: los altares principales se dirigían hacia el este, de donde volvería Cristo en la parusía. Como explica José Luis González (2002), arqueoastrónomo mexicano, “la orientación solar en templos mesoamericanos revela una pedagogía del cosmos, un recordatorio de que la vida humana debe acompasarse con los ciclos del cielo”. La iglesia medieval mantuvo esta pedagogía bajo otro nombre, pero con la misma raíz: mirar al este es mirar hacia la resurrección, hacia la renovación del tiempo.

Las culturas oceánicas también compartieron este principio. Los marae maoríes en Aotearoa, los heiau hawaianos y los recintos ceremoniales polinesios se construían de acuerdo con la salida o la puesta del sol, así como con el recorrido de las estrellas que guiaban las travesías en canoa. Como recuerdan los ancianos navegantes hawaianos, “el templo y la embarcación son lo mismo: ambos dependen del cielo para orientarse”. En esa visión, el territorio no es estático: es brújula viva que enseña a caminar, navegar y ofrendar en correspondencia con el universo.

De este modo, la orientación solar no es un capricho arquitectónico, sino una pedagogía espiritual compartida por pueblos de todos los continentes. Recordar este principio es recordar que el espacio sagrado no se impone por decreto, sino que se revela en la danza entre tierra y cielo, en la alianza entre piedra y luz.

Iglesias sobre cuevas, ríos, pozos y montañas: cuando el altar busca a la tierra

Allí donde la piedra exuda agua, donde un manantial brota del vientre de la montaña o donde la oscuridad de la cueva abre la garganta del mundo, los pueblos levantaron altares. La cristianización medieval y colonial aprendió muy pronto a posarse sobre esos nodos de poder: reubicó cruces en bocas de gruta, dedicó capillas a santos en pozos y fuentes y coronó túmulos prehistóricos con ermitas. No fue un azar urbanístico: fue estrategia de re-significación. En Mesoamérica y Europa, la arqueología e historia cultural documentan esa superposición de capas —lo nuevo asentado sobre lo antiguo, absorbiendo su prestigio y su magnetismo devocional—, desde santuarios rupestres hasta rutas de agua “bautizadas” con nombres cristianos. Heritage Ireland

Chalma es un ejemplo emblemático. Mucho antes del Cristo Negro, la cueva era ya un santuario prehispánico asociado a deidades de cueva e inframundo; la ruta Culhuacán–Chalma quedó registrada por cronistas y ha sido reconstruida por historiadores del culto y la fiesta, que señalan la reapropiación cristiana de un lugar previamente sacralizado por los pueblos originarios. newadvent.org

En Irlanda, los holy wells (pozos sagrados) —sitios de cura, fertilidad y juramento desde época céltica— fueron cristianizados y dedicados a santas y santos locales; museos y arqueólogos explican cómo la devoción a los manantiales precede al cristianismo y cómo la Iglesia reencuadró esas prácticas, incorporándolas a su calendario y topografía sacra.

Más al este del Atlántico, el Túmulo de Saint-Michel en Carnac —colosal monumento megalítico— fue coronado por una capilla medieval: un signo físico y rotundo de cómo la piedad cristiana se asentó sobre el prestigio sagrado de un túmulo ancestral. La documentación municipal y de archivos regionales lo atestiguan con claridad. National Park Foundation+1

Sentido profundo: esas operaciones no destruyeron el pulso del lugar; lo recubrieron. Por eso, cuando la gente sigue llevando agua en botellas desde un pozo “de santa”, o cuando entra en una cripta sobre una cueva viva, lo que vuelve a latir es el acuerdo milenario entre territorio y comunidad.

Vaticano: necrópolis resignificada

Bajo la Basílica de San Pedro se extiende una necrópolis romana —calles, mausoleos, inscripciones— y los restos del Circo de Nerón, escenario de ejecuciones públicas. El corazón del catolicismo se levanta, literalmente, sobre un espacio funerario y sobre el lugar de la memoria martirial. La Oficina de Excavaciones del propio Vaticano (Scavi) y la historiografía clásica lo documentan con detalle: la actual basílica culmina una larga operación de resignificación, donde el sitio de la muerte se transforma en centro de la victoria sobre la muerte. carnac.fr

Sentido profundo: levantar un templo sobre una ciudad de difuntos no niega a los muertos; les pide su potencia. El mensaje es inequívoco: la topografía del poder sagrado se gana donde converge la memoria más densa de un pueblo.

Marae maorí, heiau hawaiano y recintos polinesios: brújulas de linaje y cielo

En Aotearoa/Nueva Zelanda, el marae no es “un edificio”; es territorio ancestral donde comunidad, genealogía (whakapapa) y cosmos se encuentran. El wharenui (casa de reunión) encarna el cuerpo del antepasado; el patio (marae ātea) abre el diálogo con el cielo. Enciclopedias culturales maoríes explican cómo la orientación y el protocolo (tikanga) no son decoración: son arquitectura viva del linaje. Te Ara

En Hawaiʻi, los heiau son recintos templarios con funciones específicas (cosecha, navegación, guerra, curación). Parques nacionales y centros culturales describen su traza, su inserción en el paisaje y su relación con montañas y línea de costa; son puntos de amarre entre mar y cumbres, brújulas que organizan la vida social a partir del recorrido de sol, luna y estrellas. En tiempos recientes, los debates en torno al Mauna Kea han recordado al mundo que las cumbres no son terreno baldío para la técnica: son santuarios vivos con gobernanza cultural propia. Servicio de Parques Nacionales+1

Este saber de orientación no es arqueología inerte: revive en la navegación polinesia contemporánea. La Hōkūleʻa, canoa de doble casco, cruzó el Pacífico guiándose por estrellas, oleaje y aves, reabriendo la escuela del cielo como método y ética. “No lo reconocí al principio, pero esto iba a cambiarlo todo”, diría Nainoa Thompson sobre el impacto cultural del proyecto que re-situó a la Polinesia en su mar de pertenencia. Reportajes y crónicas internacionales recogen cómo este renacimiento de wayfinding inspira hoy programas educativos, diplomacia cultural y defensa del océano como territorio sagrado. AP News+1

Sentido profundo: marae, heiau y canoas demuestran que orientar no es solo “apuntar” un edificio: es gobernar el tiempo, alinear el corazón con el astro, tejer comunidad en torno a una geometría viva.

Coda: volver a escuchar la brújula de la tierra

Reconocer que capillas descansan sobre cuevas, que pozos “de santa” son manantiales milenarios, que túmulos megalíticos portan ermitas, que San Pedro respira sobre una ciudad de entierros, que un marae mira al linaje y un heiau amarraba el horizonte, no es un ejercicio de erudición. Es un acto de restitución: devolver al territorio su voz de altar.

La geografía sagrada enseña —ayer y hoy— que nadie posee el sitio: el sitio posee a quien sabe escucharlo.

Bibliografía

- Armstrong, K. (2012). Historia de Dios. Editorial Debate.

- Critchlow, K. (1976). Time Stands Still: New Light on Megalithic Science. Gordon Fraser.

- González, J. L. (2002). Arquitectura y cosmos: orientación solar en Mesoamérica. UNAM.

- Ross, A. (1967). Pagan Celtic Britain. Routledge.

- Tapsell, P. (2002). Marae: A Place to Stand. Reed Publishing.

- Tillich, P. (1959). The Dynamics of Faith. Harper & Row.

- Cristianización de espacios sagrados (Europa y América): Historias (INAH), núm. 72; y estudios recientes sobre reutilización de sitios rupestres. Heritage Ireland

- Chalma (Culhuacán–Chalma), resignificación de la cueva y ruta festiva: Historias (INAH), núm. 112. newadvent.org

- Pozos sagrados de Irlanda, antigüedad y cristianización: National Museum of Ireland; O’Keeffe, Archaeology Ireland.

- Túmulo de Saint-Michel (Carnac) con capilla: archivos y documentación municipal. National Park Foundation+1

- Necrópolis bajo San Pedro y Circo de Nerón: Oficina de Excavaciones del Vaticano (Scavi) y síntesis historiográfica. carnac.fr

- Orientación de iglesias “ad orientem”: Catholic Encyclopedia (New Advent). El Universal Archivo

- Marae (Aotearoa): Te Ara—Enciclopedia de Nueva Zelanda. Te Ara

- Heiau y paisaje sagrado en Hawaiʻi/Polinesia, debates actuales: comunicados institucionales y coberturas periodísticas. Servicio de Parques Nacionales+1

- Renacimiento del wayfinding (Hōkūleʻa), citas de Nainoa Thompson e impactos contemporáneos. AP News+1