PRÓLOGO-MANIFIESTO

La vía del vínculo: del despojo a la reconexión

I. Denuncia: el arrebato del alma y la imposición del miedo

I.1. Herencia primera

Cada ser humano vino al mundo con una brújula interna: la certeza de lo correcto y lo antinatural. Esa guía brotaba de la conexión con la tierra, con el fuego que ilumina, con el agua que limpia, con el aire que canta. No había manuales escritos, ni códigos punitivos; la vida misma enseñaba el equilibrio.

Y detrás de esa brújula ardía una certeza mayor: que todo procede de un Origen divino, un Creador con mil nombres y un solo aliento, que dio a los elementos su misión y al ser humano su dignidad. Reconocer lo sagrado en agua, fuego, tierra, metal o aire es reconocer al mismo tiempo la huella viva de ese Misterio que sostiene el universo.

I.2. La irrupción del miedo

Con el ascenso de las instituciones religiosas y políticas, esa certeza íntima fue sustituida por preceptos abstractos y amenazas. El respeto mutuo se volvió obediencia; la reciprocidad, tributo; la fiesta, penitencia. Se instauró la cultura del miedo y del castigo: infiernos descritos con detalle, culpas heredadas, castigos eternos. La voz que dictaba el corazón fue silenciada por decretos exteriores.

I.3. La estrategia de ocupación

Montañas, cuevas, ríos, manantiales, bosques y valles —sitios donde el espíritu se manifestaba— fueron ocupados y rebautizados. Sobre santuarios ancestrales se levantaron iglesias; sobre cuevas, criptas; sobre rutas solares, procesiones. Cada territorio fue resignificado para servir al control clerical.

I.4. La codificación de lo vivo

Los elementos dejaron de ser hermanos y se transformaron en herramientas de control:

Agua: de río purificador a bautismo institucional.

Fuego: de hoguera comunitaria a vela prescrita.

Humo y aire: de sahumerio libre a incienso normado.

Tierra: de altar abierto a ceniza marcada en la frente.

Metales: de materia con virtud a custodias de oro.

Colores: de lenguajes cósmicos a vestimentas litúrgicas.

Cielos: de lectura astrológica a calendario encubierto de fiestas.

I.5. La economía del altar

Lo que fue ofrenda compartida —maíz, pulque, cacao, flores— se transformó en diezmos, indulgencias y tarifas sacramentales. El acto de dar por gratitud se volvió pago obligatorio. La abundancia, que antes circulaba, quedó encerrada en cofres.

I.6. La arrogancia del poder material

Mientras más alto se asciende en riqueza y estatus, mayor se vuelve el escepticismo hacia lo ancestral. Las élites llamaron superstición a lo que era sabiduría, paganismo a lo que era reciprocidad, desorden a lo que era celebración. El desprecio sirvió para justificar el despojo, y cuando la práctica era imposible de erradicar, se la absorbió y transformó en ornamento.

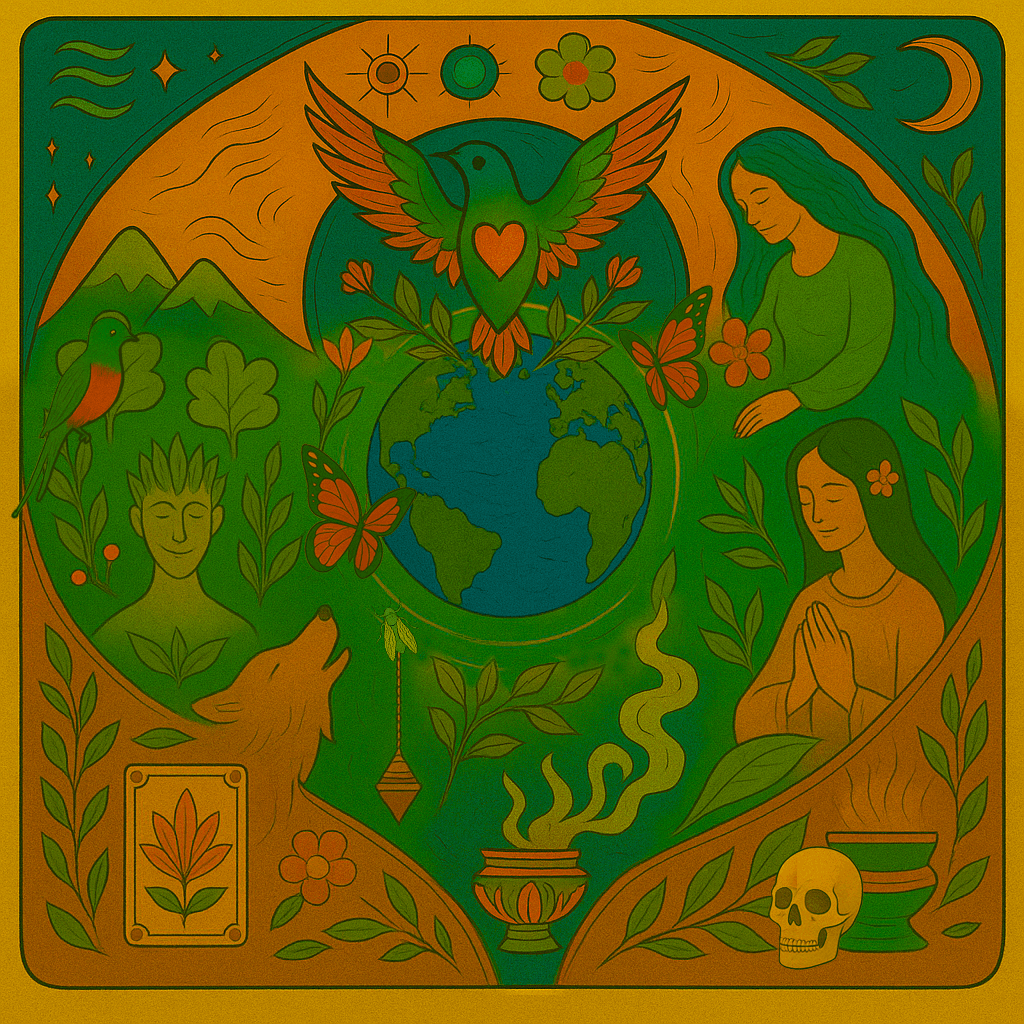

II. Memoria viva: los pueblos que sostienen la llama

II.1. América que canta

En el norte, los Hopi guardan la palabra de las kachinas, celebran el maíz como pacto con la vida y advierten del desequilibrio moderno. Entre las praderas, los Lakota encienden el inipi —fuego y vapor que purifican—, elevan el humo de la pipa sagrada y ofrecen la Danza del Sol como entrega de corazón. En el suroeste, los Diné (Navajo) trazan pinturas de arena que convocan armonía; sus cantos nocturnos sostienen el tejido del mundo. En el altiplano andino, Qoyllur Rit’i convoca a peregrinos a la montaña; el cielo de estrellas y los apus respiran en la piel de la gente. En el sur, los Mapuche baten el kultrún —cosmos en un tambor— y agradecen con Nguillatun. En la Sierra Nevada, los Arhuacos y Kogi hablan con la Madre desde la Ley de Origen y mantienen pagamentos de equilibrio. En el oeste mexicano, los Wixaritari (huicholes) caminan a Wirikuta, beben tejuino, ofrendan flores y velas, y conversan con el venado azul del desierto.

II.2. África y su diáspora que invoca

En los bosques yoruba, el vino de palma abre la puerta a Òrìṣàs; en el Caribe, el ron soplado en el altar confirma el pacto. Los vèvè del Vodou son llaves dibujadas; las firmas del Palo Mayombe son mapas operativos: geometrías que no solo significan, actúan. El tambor recuerda que el mundo se hizo vibración antes que dogma.

II.3. Europa de memoria profunda

En Irlanda, los pozos sagrados siguen manando; Brígida fue diosa del fuego y después santa. Las Vírgenes Negras siguen guardando el misterio telúrico en criptas y montañas. Detrás de muchas catedrales hay dólmenes y rutas de sol, y bajo ciertos altares, antiguas tumbas. La cruz

de piedra habló ejes del mundo mucho antes de ser cruz de expiación.

II.4. Oriente que respira

En India, el agni sube en cada altar; mantras y japa mala recuerdan que la palabra repetida es ritmo creador. En Asia Central y la meseta tibetana, los cantos de toda la noche acompañan a los difuntos; trompas y tambores sostienen el tránsito. En el islam místico, el dhikr es memoria viva del Nombre; los derviches giran como planetas que vuelven al Sol. En China, los sellos taoístas nombran, sellan y orientan la energía; en Japón, el Shintō honra los kami de montaña, bosque y río, como antes.

II.5. Oceanía, Australia, Filipinas: el hilo intacto

En Aotearoa, el moko maorí es escritura del alma; el marae es territorio de encuentro con ancestros. En Samoa, Tonga y Hawai‘i, la kava consagra la palabra común; los heiau orientan su piedra al sol. En Australia, el Dreamtime (Tiempo del Sueño) sigue trazando songlines que son canto, mapa y camino. En Filipinas, las babaylan resguardaron oraciones a los anito; perseguidas, no pudieron ser borradas del todo: la memoria volvió a su cauce.

II.6. Una sola evidencia

En cada rincón, el patrón se repite: donde hubo comunión directa, hubo ocupación; donde hubo canto libre, hubo liturgia regulada; donde hubo don, hubo impuesto. Y aun así —he aquí la grieta por donde entra el sol—, lo vivo resiste.

Patrón constante: donde hubo comunión directa, se impuso mediación; donde hubo canto libre, apareció partitura; donde hubo reciprocidad, surgió impuesto. Y aun así, la memoria resiste.

III. Restitución: recuperar el derecho natal volver al altar del alma y a la gramática del mundo

III.1. Volver a ver: educar la mirada sagrada

Nombrar el agua, el fuego, la tierra y el aire como parientes. Restituir el altar —no de lujo, sino vivo—: un vaso con agua, una vela, un puñado de tierra, una flor, una palabra limpia. Devolver al metal su lugar de herramienta y ofrenda, no de trofeo. Recordar el color como presencia y cuidado: vestir el ánimo de verde cuando la esperanza florece; encender el rojo cuando el corazón necesita valor; sostener el blanco en los ritos de paso.

III.2. Restaurar ritos de paso: cuerpo como templo, tiempo como maestro

Recuperar el ayuno como claridad, no como penitencia servil. Re-aprender la gratitud como práctica diaria y la comida sencilla como sacramento de la vida. Volver a la palabra ritual que ensancha el aliento —no como letanía hueca, sino como ritmo que abre la escucha. Honrar plantas maestras desde la ética y el consentimiento, en contextos que correspondan, sin exotismo ni extractivismo. Reordenar el duelo con velas, cantos y silencios que acompañen el tránsito; cuidar el nombre de nuestros muertos para que su memoria sea raíz.

III.3. Reabrir caminos (peregrinajes y procesiones con sentido)

Caminar montaña, costa y bosque como escuela. Entender que un Vía Crucis puede volver a ser vía de la vida si cada estación es un acto de compasión concreta. Trazar songlines personales y comunitarias: rutas de agradecimiento, estaciones de ofrenda a los ríos, círculos de danza en plazas donde el piso recuerde lo que el manual olvida.

III.4. Reconciliar economía del altar (del diezmo al don)

Sustituir el tributo por reciprocidad. No comprar permisos: honrar equilibrios. Si hay abundancia, que sea para la comunidad; si hay arte, que pague debido a quien guarda el linaje; si hay medicina, que se devuelva al territorio. La economía ritual no engorda cajas; alimenta vínculos.

III.5. Reacordar nombres y números (vibración responsable)

Nombrar con responsabilidad: un nombre es llamado y destino; un número, compás. Que la numerología no sea superstición ni fetiche, sino poética de armonía: lo que nombra, ordena; lo que ordena, cuida. Reconocer el poder de los sigilos —medallas, marcas, signos— y re-inscribirlos en ética de servicio: nada para dominar; todo para proteger y sanar.

III.6. Método de integridad (sin apropiación, sin exotismo)

Respetar autoridades tradicionales; pedir permiso; pagar justo; no fotografiar lo que no desea ser expuesto; no publicar fórmulas que no deberían circular. Lo sagrado no es espectáculo. La restitución será verdadera si se asienta en humildad, consentimiento y cuidado.

IV. Compromiso de verdad: método, fuentes y ética de la memoria—la continuidad de los abusos

IV.1. Hechos irrebatibles

Lo que aquí se nombra son hechos documentados y verificables.

– La destrucción de códices en México y Centroamérica, narrada por frailes denunciada por cronistas como fray Diego de Landa y documentada por la UNAM.

– La extirpación de “idolatrías” en el Perú y los Andes, recogida en manuales de inquisidores y jueces eclesiásticos en estudios contemporáneos .

– La cristianización de pozos, montes y cuevas en Irlanda, España y Mesoamérica, donde la geografía sagrada fue cubierta por criptas y ermitas, evidenciada en etnografía e historia religiosa.

– La reglamentación de símbolos universales, absorbidos por la liturgia y vaciados de su raíz comunitaria y su reconfiguración como rituales normados.

– La imposición de tributos como diezmos e indulgencias, sustituyendo el don recíproco por deuda obligatoria.

– La persecución sistemática de mujeres sabias, parteras, curanderas y líderes comunitarios, acusadas de brujería en procesos europeos de “caza de brujas” y en América bajo acusaciones de idolatría.

– La arqueología confirma que muchas catedrales europeas se levantaron sobre dólmenes, tumbas y pozos sagrados.

– Y los archivos modernos, abiertos con dificultad, revelan una estela de abusos sistemáticos: pedofilia clerical, entierros de niños en internados católicos, fosas bajo templos en Canadá, Irlanda y Australia.

– La cultura del miedo permanece: pecado, culpa e infierno permanecen como instrumentos de control.

No hace falta magnificar: la realidad misma, mostrada con rigor, basta para evidenciar la continuidad de la apropiación y de la violencia.

IV.2. Claridad y complejidad

Distinguir entre función y cosmología es esencial. Un mismo signo —la cruz, la espiral, el agua, el fuego— puede significar en un contexto y actuar en otro. La cruz, el círculo, la serpiente, el agua: su presencia en culturas múltiples no implica copia servil, sino tejido de sentidos.

Nuestra lectura ilumina. Reconocemos la belleza y verdad en muchas devociones populares, incluso dentro de las estructuras institucionales eclesiales, sin ocultar que esas expresiones fueron enmarcadas en redes de control .

IV.3. Ética de la restitución

Este manifiesto asume una postura clara sin repetir el patrón que denuncia.

Evitar la extracción de rituales como mercancía.

No mercantilizará saberes que pertenecen a comunidades.

No convertirá lo sagrado en moda pasajera. Rechazando el espectáculo de lo sagrado.

La tarea que aquí se asume es restaurar una responsabilidad: devolver visibilidad, dignidad y voz a memorias que fueron marginadas o condenadas—no inventar una moda.

IV.4. Fuentes y memoria plural

La serie que se abre con este prólogo se sostiene en un entramado de historias indígenas, documentos litúrgicos, testimonios comunitarios, investigaciones académicas y memorias orales.

Habrá espacio para citar el catecismo y las rúbricas eclesiales cuando sea necesario mostrar los mecanismos de control. Y habrá espacio —con prioridad— para la voz de los pueblos: los que guardaron su lengua, sus cantos, sus altares y sus visiones aun frente a la persecución.

Así, memoria y rigor se entrelazan: cada afirmación respaldada por fuentes, cada relato honrado desde su raíz. Porque la verdad se defiende sola cuando se ilumina con hechos.

Porque la verdad, iluminada con hechos, es suficiente para resistir cualquier duda.

V. Invocación final: que vuelva el sol por la grieta

Este texto levanta templos en el corazón y abre casas donde el fuego vuelve a ser hoguera compartida. Convoca plegarias que respiran con amplitud, libres como el viento en la montaña. Reconoce que todo lo sagrado emana del Creador, Misterio divino que sostiene los mundos, y que cada altar es eco del primer altar del cosmos.

Libera símbolos para que brillen con su luz primera, sin cerrojos que restrinjan su misterio.

Hemos sido testigos de cómo el poder transformó la raíz en artificio, la reciprocidad en tributo, la celebración en deber. Hemos visto el canto que alguna vez fue río hacerse partitura rígida, y la danza extática convertirse en paso contado.

Aquí, cada palabra se levanta como puente para que la sabiduría recobre su cauce, la fiesta vuelva a florecer y la vida se celebre en plenitud.

Por eso, con respeto y con firmeza, decimos: basta.

Basta de convertir dones en tasas.

Basta de nombrar humo a lo que es espíritu.

Basta de condenar flores por no tener sello.

Basta de llamar oscuridad a lo telúrico.

Volvamos al altar de la casa.

Volvamos al círculo de la plaza.

Volvamos al agua que recuerda y al fuego que enseña.

Volvamos al nombre que cuida y al número que acompasa.

Volvamos al camino que atraviesa la noche con cantos.

Que cada palabra escrita en esta serie sea ofrenda, memoria y herramienta.

Que cada capítulo presente hechos, mapas, ritmos y pruebas. Que quien intente rebatirlo encuentre no una consigna, sino un muro de realidad: la historia, los documentos, los sitios sagrados, las prácticas vivas, los dolores reconocidos y la alegría intacta de los que resistieron.

Porque lo sagrado no se compra ni se delega.

Se respira, se agradece, se comparte y se cuida.

Aquí comienza —con honor, respeto y veracidad— la restitución del alma.

Invocación de restitución

Este texto abre casas donde el fuego vuelve a encenderse como llama compartida.

Convoca plegarias que respiran, extendidas como viento en la montaña.

Libera símbolos antiguos para que vibren con la luz primera de la creación.

Fuimos testigos de la metamorfosis del mundo:

donde hubo sabiduría, levantaron doctrinas;

donde floreció la reciprocidad, impusieron tributos;

donde la vida celebraba en fiesta, apareció el deber reglado.

Vimos el canto comunitario encadenado en partitura,

y la danza extática confinada en pasos contados.

Hoy estas palabras se levantan como puente de retorno,

para que la sabiduría recobre su cauce,

para que la fiesta vuelva a florecer,

para que la vida sea reconocida como ofrenda en plenitud.

Bibliografía

Celam. (2001). Documento sobre religiosidad popular y sincretismo. Consejo Episcopal Latinoamericano. Recuperado de https://www.celam.org/documentacion/210.doc

Duverger, C. (1997). La conversión de los indios de Nueva España: el problema de la idolatría. México: Fondo de Cultura Económica.

Estenssoro, J. C. (2003). Del paganismo a la santidad: la incorporación de los indios del Perú al catolicismo, 1532-1750. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.

Gruzinski, S. (1988). La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI-XVIII. México: Fondo de Cultura Económica.

INAH. (2008). Cristianización de espacios sagrados en Europa y América. Revista Historias, 72, 75-90. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Landa, D. de. (1566/2003). Relación de las cosas de Yucatán. México: Porrúa.

López Austin, A. (1994). Tamoanchan, Tlalocan: lugares míticos de origen. México: UNAM.

López, A. (2020). “La extirpación de idolatrías en el Virreinato del Perú: un análisis histórico-teológico”. Revista Anuario de Historia de la Iglesia Latinoamericana, 27(1), 55-70.

Martínez, J. (2020). “Simbolismo indígena y apropiación eclesial en Mesoamérica”. Revista Estudios Históricos del INAH, 72, 75-90.

OpenEdition. (2018). “La Virgen de Guadalupe y Tonantzin: sincretismo y resignificación”. Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines. Recuperado de https://books.openedition.org/cemca/4043