SERIE: ARREBATO DEL ALMA

Los que No Pudieron Borrar

Nos dijeron que lo borraron todo.

Que la Iglesia había quemado códices, silenciado diosas, perseguido visiones.

Y sin embargo, los rastros persisten: en los santos que hablan con pájaros, en las místicas que entran en trance, en los rezos que parecen conjuros.

Lo llamaron herejía, y terminaron canonizándola.

Voces que Resisten Bajo el Manto

A lo largo de la historia, las instituciones religiosas intentaron domesticar, uniformar y someter los cultos y prácticas que no encajaban en su doctrina. Sin embargo, hay figuras y memorias que se negaron a ser borradas, que sobrevivieron en la frontera entre lo permitido y lo prohibido, entre lo santo oficial y lo sagrado ancestral.

Estos seres —Jesús de Nazaret, Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, Santa Brígida de Kildare, y tantos otros en distintas culturas— encarnan una verdad incómoda: que el espíritu humano siempre encuentra cauces para florecer, incluso cuando se le intenta encerrar en muros de dogma.

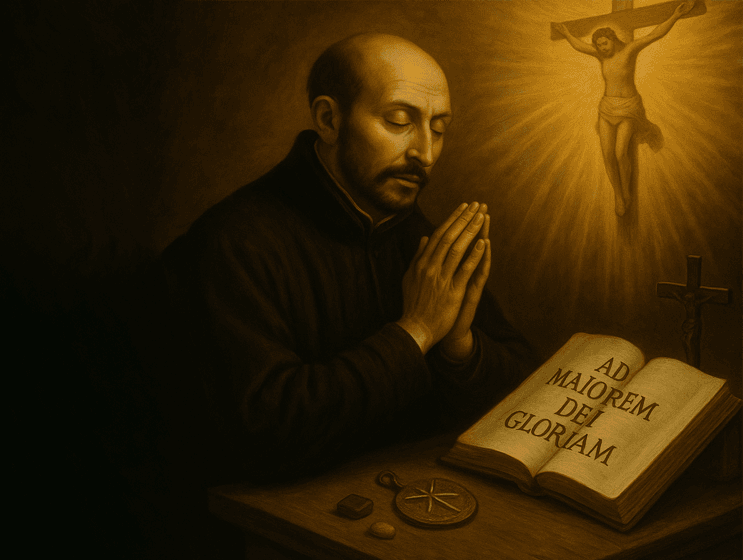

Ignacio de Loyola — Trance Institucionalizado

Íñigo López de Loyola, herido en la pierna durante la batalla de Pamplona (1521), vivió en su convalecencia lo que hoy llamaríamos un despertar visionario. Mientras leía vidas de santos y de caballeros, comenzó a notar que unas lecturas lo dejaban vacío y otras encendían en él “gustos espirituales”. Esa observación de su propio flujo interior fue semilla de lo que más tarde cristalizaría en los Ejercicios Espirituales (1548), manual de contemplación que se convirtió en el eje de la Compañía de Jesús.

El jesuita y psiquiatra William Meissner, en Ignatius of Loyola: The Psychology of a Saint (1992), sostiene que estas prácticas “inducen estados alterados de conciencia semejantes a los descritos en la literatura chamánica”. No es exagerado decir que Ignacio sistematizó el trance: diseñó meditaciones progresivas que guiaban al ejercitante desde la purificación del alma hasta la unión con Dios, valiéndose de la imaginación vívida, el control de la respiración, los ritmos del silencio y la repetición.

En las propias palabras de Ignacio: “No el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente” (Ejercicios, Anotación 2). Esta invitación a “gustar” lo divino desde dentro conecta con los cantos de los visionarios amazónicos, quienes afirman que solo cuando la medicina “se saborea en el corazón” se recibe la revelación. El paralelismo con los ícaros que abren la visión o con el humo del tabaco que prepara al alma es sorprendente: diferentes lenguajes, un mismo propósito de activar una percepción más allá de lo ordinario.

La paradoja es profunda. La misma Iglesia que condenó los trances extáticos de los “herejes”, los nahuales o las brujas, terminó institucionalizando su propia forma de trance bajo el sello ignaciano. Los Ejercicios no eran meras oraciones: eran coreografías del espíritu, ejercicios mentales y corporales destinados a provocar una experiencia directa, casi visionaria, del misterio. En ellos se le pedía al ejercitante visualizar escenas del Evangelio con todos los sentidos —oír, ver, oler, tocar— hasta que la frontera entre imaginación y visión se desdibujara.

El antropólogo Michel de Certeau, en La fábula mística (1982), sugirió que Ignacio creó una pedagogía del éxtasis domesticado: en lugar de apagar la llama visionaria, le dio cauce dentro de las paredes de la Iglesia. Desde entonces, miles de jesuitas han practicado estas técnicas que, bajo otro contexto cultural, serían reconocidas como formas rituales de viaje interior.

En un diálogo intercultural reciente, un anciano shipibo comentó al escuchar la descripción de los Ejercicios: “Él también sabía cómo volar sin beber la planta. Aprendió a cantar dentro de su mente”. Estas palabras recuerdan que el trance no depende de un único vehículo: la mente humana, guiada con disciplina y devoción, puede abrir los mismos portales que los cantos y las plantas maestras.

Así, Ignacio de Loyola encarna otra de las ironías de la historia sagrada: lo que se pretendía erradicar como peligroso —el acceso directo a lo divino a través del éxtasis— se reinventó en manual autorizado. El catolicismo, sin proponérselo, terminó reconociendo que el alma humana necesita puertas hacia lo invisible. Y si las cerraba afuera, debía abrirlas adentro.

Santa Brígida — Deidad Celta Transformada en Santa

En Irlanda, la figura de Brígida se balancea en el filo entre mito y santidad. Mucho antes de que la Iglesia la canonizara, ya era reverenciada como Brígida la diosa, hija del Dagda, protectora del fuego, de la poesía, de la sanación y de la fertilidad. El Book of Leinster (siglo XII) la recuerda como patrona de la herrería y de las artes, pero también como guardiana del ciclo vital, capaz de inspirar a los bardos y bendecir a los campos. Su fuego era creador y regenerador: llama que no solo iluminaba, sino que daba sentido a la vida comunal.

Con la llegada del cristianismo, la Iglesia entendió que no podía apagar ese culto tan arraigado y optó por resignificarlo. Así nació Santa Brígida de Kildare, cuyo monasterio fue fundado en el siglo V en el lugar mismo donde ardía su llama ancestral. Allí, monjas mantenían un fuego perpetuo en su honor, práctica que continuó durante siglos como eco de la diosa del fuego que había precedido a la santa. Ronald Hutton, en Stations of the Sun (1996), documenta cómo este fuego sagrado resistió hasta el siglo XIII, cuando finalmente fue extinguido por presión eclesiástica. Sin embargo, la devoción nunca desapareció del todo: lo que ardía en los hogares campesinos, en las cruces de paja y en las plegarias de las mujeres, era más fuerte que cualquier decreto.

El 1 de febrero, día de Santa Brígida, coincide con Imbolc, la festividad celta que marcaba el inicio de la primavera y la purificación del ganado. Hasta hoy, las familias irlandesas tejen cruces de juncos que se cuelgan en las casas para protegerlas del rayo y de la enfermedad. Esos cruces, que parecen inocuas manualidades religiosas, son en realidad símbolos solares, mapas de un calendario agrario que sobrevive bajo capa cristiana.

La tradición oral insiste en lo que los libros académicos apenas rozan. Una anciana irlandesa, entrevistada por Seán Ó Duinn en The Rites of Brigid (2005), lo expresó con una lucidez conmovedora: “Ella nunca dejó de ser nuestra madre; la Iglesia le cambió el vestido, pero su fuego nunca se apagó”. Esa voz resuena en la memoria campesina que reconoce en Brígida a la madre nutricia, tanto diosa como santa, tanto guardiana de la fragua como protectora de los partos.

Hoy, en pleno siglo XXI, su figura ha vuelto a cobrar fuerza en movimientos ecofeministas y de espiritualidad indígena europea. Muchas mujeres la invocan como símbolo de reconciliación entre naturaleza y fe, entre el pasado pagano y la tradición cristiana. El papa Francisco mismo declaró en 2022 que el día de Santa Brígida sería fiesta litúrgica para toda Europa, reconociendo —aunque sin decirlo— la magnitud de su legado transhistórico.

Santa Brígida es, en suma, el testimonio de que lo sagrado nunca desaparece: se transforma. Ni el fuego de Kildare, ni los cruces de junco, ni el recuerdo de una diosa-madre pudieron borrarse. Su llama sigue ardiendo en los altares domésticos, en las canciones y en la memoria popular. Y nos recuerda que la tierra guarda en sus símbolos una resistencia inquebrantable: la de lo divino que se rehúsa a extinguirse.

Jesús como Chamán Sanador y Visionario

Jesús aparece en los evangelios como una figura que desafía categorías. No fue sacerdote del templo ni escriba de la ley: su lugar estaba en los caminos, en los patios de las casas, en los bordes del desierto. Allí, con gestos simples y profundamente simbólicos, actuaba como lo que muchas culturas reconocerían como un chamán: un mediador entre lo visible y lo invisible. Imponía manos, pronunciaba palabras de poder, mezclaba barro con saliva, soplaba su aliento, tocaba el manto del enfermo y lo volvía medicina.

El antropólogo John Dominic Crossan lo llamó “un visionario campesino” (The Historical Jesus, 1991), alguien que compartía el horizonte de los jornaleros y pescadores, y que encontraba en los símbolos agrícolas —la semilla, la vid, el grano de mostaza— la clave para expresar verdades del espíritu. De manera semejante, Mircea Eliade recordaba que “el chamán es, ante todo, un puente entre mundos” (Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, 1964). Esta definición encaja con el Jesús que aparece en Marcos o Juan: alguien capaz de hablar al viento, calmar las aguas, devolver el habla a los mudos o la vista a los ciegos.

En la cosmovisión indígena, este rostro de Jesús no resulta extraño ni ajeno. Durante un encuentro interreligioso en Cusco (2012), un anciano q’ero señaló: “Él hablaba con las aguas y con los vientos, como nuestros mayores con los cerros y las lagunas. Eso lo entendemos bien, porque también era hijo de la tierra”. En México, los mara’akate wixárika relatan que el soplo sobre el maíz o sobre las ofrendas devuelve “la vista interior” y restablece el equilibrio roto. Ese mismo gesto aparece en el Evangelio de Juan (9:6-7), donde Jesús mezcla saliva con tierra para devolver la vista al ciego de nacimiento.

El Jesús sanador no fue, entonces, solo un predicador de parábolas morales: fue un hombre de poder. Los evangelios apócrifos y los primeros relatos cristianos lo muestran como alguien en contacto con estados visionarios: ayunaba cuarenta días en el desierto, conversaba con Moisés y Elías en la montaña, sudaba sangre en Getsemaní. Estas prácticas, leídas desde la antropología de la religión, corresponden a técnicas extáticas de transformación y apertura de conciencia.

El cristianismo imperial intentó domesticar esta imagen, convirtiéndola en icono de trono y poder. Sin embargo, en los bordes, en las comunidades campesinas, en las tradiciones orales, se mantuvo vivo el recuerdo de Jesús como maestro del espíritu, médico del alma y chamán de la compasión. Un hombre que entendía que el cuerpo y la tierra eran templos, que la palabra podía curar tanto como el barro, y que el espíritu descendía allí donde hubiera hambre, enfermedad o dolor.

Hoy, en un mundo saturado de diagnósticos técnicos y fármacos, esa dimensión de Jesús resuena como recordatorio: sanar no es solo curar el cuerpo, sino restituir la armonía de la comunidad y del alma con el cosmos. En ese sentido, Jesús sigue siendo ejemplo universal de lo que las culturas originarias nunca olvidaron: que la verdadera medicina nace de la relación viva con la naturaleza, con la palabra sagrada y con la visión que abre el corazón.

Francisco de Asís — Hermano de las Criaturas

Francisco, nacido en 1182 en Asís, es recordado como el poverello que renunció a las riquezas para abrazar una vida de sencillez y comunión. Su biografía, marcada por la renuncia a la herencia paterna y por la decisión de “desposarse con la Señora Pobreza”, lo convirtió en un arquetipo universal de desapego y fraternidad con toda forma de vida.

Los Fioretti de San Francisco narran escenas en las que su espiritualidad se desborda en gestos que desobedecen la lógica de su tiempo. Predicaba a los pájaros en el campo de Bevagna, los bendecía y les pedía cantar como orantes. Dialogó con el lobo de Gubbio, pacificando una relación de violencia entre bestia y aldeanos. Llamaba “hermano” al sol y “hermana” a la luna, reconociendo que toda la creación era una familia que compartía el mismo origen.

El Cántico de las Criaturas (1225), escrito poco antes de su muerte, es uno de los primeros poemas en lengua italiana y se considera una obra fundacional de la literatura europea. En él se percibe una cosmología relacional semejante a la de los pueblos originarios de todo el mundo:

“Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,

especialmente el hermano sol, por quien nos das el día y nos iluminas.”

Este texto, más allá de su belleza poética, revela una visión no jerárquica de la vida. Francisco reconoce en cada elemento natural no un recurso, sino un hermano con voz propia. Como apunta el teólogo Leonardo Boff en San Francisco de Asís: ternura y vigor (1999), “su espiritualidad no es evasión, sino una ética cósmica que incluye lo pequeño y lo humilde como parte de la totalidad”.

Para un anciano wixárika entrevistado por Johannes Neurath (2011), Francisco “era como un mara’akame italiano, porque sabía que los animales y las flores también son rezadores”. Esta comparación abre un puente intercultural: el santo medieval aparece como reflejo de los chamanes indígenas que saben escuchar la voz de la naturaleza y dialogar con ella en reciprocidad.

La misma resonancia se encuentra en otras tradiciones: en los himnos védicos a Agni, que saludan al fuego como mensajero de los dioses; en los rezos de los lakota al Gran Espíritu que habita en cada criatura; en el principio andino del ayni, la reciprocidad con montañas, ríos y plantas. Francisco de Asís se inserta, aunque dentro del cristianismo, en esta corriente más amplia de espiritualidad relacional que las iglesias intentaron domesticar, pero que siguió vibrando bajo formas incontrolables.

En tiempos actuales, Francisco ha inspirado no solo a comunidades religiosas, sino a movimientos ecológicos y a quienes buscan una espiritualidad más encarnada. El Papa Francisco, al tomar su nombre, quiso subrayar esa conexión con la naturaleza y con los pobres; su encíclica Laudato si’ (2015) retoma el cántico franciscano para denunciar la devastación ecológica y reclamar una “ecología integral”.

Así, Francisco de Asís se erige como un testigo incómodo para la ortodoxia: recordaba que lo divino no está confinado en templos de piedra, sino en la respiración de la tierra, en el canto de los pájaros, en el brillo de la luna. Su vida demuestra que lo que no pudieron borrar los poderes religiosos fue esa verdad ancestral: la tierra misma es orante, y el ser humano es apenas un hermano más en la comunidad de los vivientes.

Sincretismos incontrolables

Los que no pudieron borrar

El espíritu humano siempre encontró maneras de sobrevivir. En Haití, los loas del vudú se escondieron bajo imágenes católicas; en México, Tonantzin siguió latiendo bajo el manto de Guadalupe; en los Andes, los apus dialogan con cruces en las cumbres; en África, los orishas se ocultaron tras los santos.

Robert Farris Thompson (Flash of the Spirit, 1983) lo llamó “arte de supervivencia”, una estética espiritual de resistencia y mestizaje. Lo que las instituciones intentaron borrar, el pueblo lo tejió en nuevas formas.

En palabras de un anciano lakota durante la Marcha del Águila (2016): “Pusieron iglesias sobre nuestras colinas, pero la colina sigue allí. Ellos pintaron sus santos, pero el viento sigue rezando con nosotros”.

CONCLUSIÓN

Restitución de lo indomable

Los que no pudieron borrar son recordatorios de que lo sagrado no se extingue, se transforma. Jesús, Ignacio, Francisco, Brígida y tantos otros son grietas por donde se filtra la memoria ancestral en medio del control institucional.

Este artículo dialoga con los anteriores de la serie —sobre nombres, números, símbolos, peregrinajes y territorios— para mostrar que la historia espiritual de la humanidad no es un dogma lineal, sino un palimpsesto de resistencias.

Alianzas de Corazón Raíz y el sistema Mapas de Luz reconocen en estos ejemplos una clave: lo sagrado verdadero no se puede borrar, porque vive en la tierra, en la memoria del cuerpo y en los gestos cotidianos de quienes siguen caminando con humildad y gratitud.

Bibliografía

- Allen, C. J. The Hold Life Has. Smithsonian, 1988.

- Crossan, J. D. The Historical Jesus. HarperOne, 1991.

- Eliade, M. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. Princeton, 1964.

- Hutton, R. Stations of the Sun. Oxford Univ. Press, 1996.

- López Austin, A. Cuerpo humano e ideología. UNAM, 1980.

- Meissner, W. Ignatius of Loyola: The Psychology of a Saint. Yale Univ. Press, 1992.

- Neurath, J. Las fiestas de los huicholes. INAH, 2011.

- Ó Duinn, S. The Rites of Brigid. Columba Press, 2005.

- Thompson, R. F. Flash of the Spirit. Vintage, 1983.