SERIE: ARREBATO DEL ALMA

Medallas, Sellos y Sigilos: Gramáticas Visibles del Poder

Cómo Operan los Símbolos Sagrados y cómo Recuperar el Tuyo

El Sello como Memoria y Brújula

Mi abuela llevaba al pecho una medalla que nunca se quitaba. Decía que “le hacía compañía”. No era fetichismo; era memoria. Un sello —en metal, tinta, piel o trazo— es una forma de decirle al mundo (y a lo invisible): “esto soy, esto busco, con esto me resguardo”. Desde los anillos de entalladura que cerraban cartas en cera hasta los tatuajes ceremoniales y los vèvè dibujados con harina, los pueblos han comprendido que la forma es también oración.

Desde tiempos inmemoriales, las comunidades humanas han buscado inscribir lo invisible en lo visible. Un sello en la piel, un trazo sobre la arena, un amuleto en el pecho: todos son pactos que afirman “no estoy solo, estoy protegido, estoy en relación con lo divino”. Un campesino mexicano conserva en su camisa el escapulario que su madre le colgó de niño. En Haití, una sacerdotisa del Vodou dibuja sobre la tierra el vèvè de Papa Legba con harina, abriendo la puerta a los espíritus. En Escandinavia, un ancestro tallaba runas sobre un bastón para pedir la buena cosecha.

Los sellos no son mero adorno. Concentran intención, doctrina y poder. En la Europa medieval, el anillo de sello daba validez jurídica a un documento; en muchas culturas, el cuerpo mismo se convierte en pergamino: runas en madera, moko en rostro, talismanes taoístas en papel amarillo. Como dijo un sabio quechua entrevistado por Catherine J. Allen (The Hold Life Has, 1988): “Un nombre sin señal se lo lleva el viento; un nombre con señal camina con la montaña”. Ese principio explica por qué la humanidad entera inventó sellos, sigilos y medallas: eran maneras de atar la vida a la protección.

En la modernidad lo intuimos cada día: logotipos, marcas, emojis y firmas digitales son herederos profanos de esa inteligencia simbólica. Y, sin embargo, la dimensión sagrada —la que protege, orienta y vincula— sigue latiendo debajo. Este recorrido no propone “coleccionar símbolos”, sino devolver contexto, ética y profundidad a objetos que el poder institucional domesticó o monopolizó. Veremos cómo la Iglesia católica refinó su propia ingeniería de medallas y escapularios; cómo, en paralelo, Afroamérica, el mundo nórdico, Polinesia y China mantienen grafías vivas de protección; y cómo podemos crear sellos personales, totémicos y conscientes, sin copiar ni extraer, sino en alianza con memoria y territorio.

¿Qué es un sello? Del anillo a la heráldica

Un sello autentifica y protege. En la Antigüedad y la Edad Media, anillos-sello (signet rings) imprimían en cera el escudo de familias, reinos o gremios; piezas de oro y plata del British Museum conservan huellas de esas matrices, prueba de su uso legal y ritual. The Metropolitan Museum of Art+1

En el mundo pontificio, el “Anillo del Pescador” sellaba breves y, al morir un papa, era destruido para impedir falsificaciones: un acto simbólico que mostraba que sin sello, no hay voz (fuente histórica general).

La historia, los guardianes de la sabiduría, las tradiciones indígenas que se escaparon de la amnesia lo recuerdan, la lección es clara: el sello es identidad operativa. Es más que descripción decorativa: el sello actúa. Por eso, cuando un pueblo pierde sus signos, pierde también parte de su agencia.

I. Medallas Católicas — Hierro y Fe Domesticada

Una mujer en Oaxaca me contó que su madre nunca se quitó la medalla de la Virgen Milagrosa. Decía que no era joya, sino “escudo”. Cuando salía al campo o viajaba a pie, se la llevaba al pecho, confiando en que ese pequeño círculo de metal podía contener algo más que grabados: una promesa de resguardo. Esa escena se repite en incontables familias, donde la medalla de San Benito o el escapulario se transmiten como herencia más poderosa que el dinero.

Históricamente, la Iglesia católica supo leer la necesidad ancestral de portar un sello protector. Por eso, a lo largo de los siglos desarrolló una verdadera ingeniería simbólica en forma de medallas, escapularios y objetos sacramentales.

La medalla de San Benito, cuya inscripción en latín (Crux sacra sit mihi lux) invoca la cruz como luz frente a las tinieblas, se consolidó en el siglo XVII como talismán contra venenos, enfermedades y tentaciones demoníacas. La medalla condensa oración y exorcismo en abreviaturas latinas (C.S.P.B.; C.S.S.M.L.; N.D.S.M.D.; V.R.S.; N.S.M.V.; S.M.Q.L.; I.V.B.), alrededor de la cruz y el santo. La Confederación Benedictina ofrece el esquema oficial y su sentido devocional: texto, metal y rito se entrelazan para protección.

La llamada “Medalla Milagrosa”, revelada en 1830 a sor Catalina Labouré en París, con Santa Catalina Labouré, en la Rue du Bac de París: anverso mariano, reverso con la “M” coronada por la cruz y doce estrellas. Su uso se expandió con rapidez por Europa y América, con la promesa de “gracias abundantes” a quien la llevara. El propio santuario parisino conserva la historia y significado.

El Catecismo de la Iglesia Católica (1670) clasifica estas medallas como sacramentales: signos que “preparan a recibir la gracia y disponen al espíritu para cooperar con ella”. La paradoja es evidente: la misma institución que condenó amuletos indígenas, africanos o nórdicos, creó sus propias versiones cristianizadas. Lo que se castigaba en otros pueblos como “idolatría” se bendecía cuando portaba cruz o advocación mariana. Como señala Jacques Lafaye en Quetzalcóatl y Guadalupe (1974), el catolicismo en América triunfó menos por erradicar símbolos que por resignificarlos, cubriendo con un manto cristiano lo que antes fue indígena.

Y sin embargo, la fuerza de la medalla no radica solo en la doctrina. Un anciano otomí citado por el antropólogo Alfredo López Austin explicaba: “El metal guarda calor de palabra. Lo que se dice sobre él, allí queda”. Ese principio explica por qué, incluso fuera del catolicismo, las personas siguen confiando en un objeto pequeño para atravesar tormentas, guerras y migraciones. La medalla, como cualquier sello, es depósito de intención colectiva.

En el presente, la vigencia de estas medallas convive con la modernidad. Jóvenes urbanos portan la cruz de San Benito junto a sus audífonos; migrantes en tránsito hacia Estados Unidos se cuelgan escapularios de Guadalupe como resguardo en su camino. La antropóloga Kristy Nabhan-Warren (2015) observó en comunidades chicanas cómo estos objetos funcionan tanto como escudos espirituales como declaraciones de identidad cultural frente a un mundo hostil.

Así, las medallas católicas son testigos de una domesticación que, pese a sus intentos de monopolio, nunca borró el principio fundamental: el metal es memoria y vibración. Y cada vez que alguien las besa antes de salir de casa, repite un gesto milenario: portar al pecho un sello que dice al universo, “camino acompañado”.

II. Sellos Salomónicos — El Poder del Trazo y el Metal

En un mercado de El Cairo, un herrero muestra un anillo grabado con un pentáculo. Lo presenta como “sello de Salomón”, capaz de proteger al portador de malos espíritus. No es un invento moderno ni un fetiche turístico: es la huella de una tradición que mezcla metalurgia, astrología y fe. El Sefer ha-Razim (Libro de los Secretos, siglo IV) ya mencionaba la combinación de nombres divinos y signos planetarios como llaves para abrir y cerrar portales invisibles.

Los llamados Sellos de Salomón, también conocidos como pentáculos, forman parte de la tradición esotérica vinculada al rey bíblico. Según la leyenda, Salomón recibió un anillo con el cual podía dominar demonios, hablar con animales y ordenar a los vientos. Aunque los textos canónicos apenas sugieren este poder, la tradición rabínica y apócrifa lo desarrolló hasta convertirlo en una de las piedras angulares de la magia hebrea y árabe medieval. Gershom Scholem, historiador de la Cábala, lo describe como un “símbolo de soberanía cósmica” (Kabbalah, 1974).

Cada sello combina tres elementos:

El metal (normalmente oro, plata o cobre) elegido según correspondencias planetarias.

El momento astral, pues debía grabarse en la hora y día regido por el planeta invocado.

El trazo sagrado, una geometría que entrelaza letras hebreas, versículos bíblicos y figuras estelares.

El Clavicula Salomonis (La Llave de Salomón, siglo XIV), uno de los grimorios más influyentes de Europa, prescribe rituales minuciosos: purificación con agua bendita, invocaciones de los cuatro arcángeles y la inscripción de sellos en pergamino o metal durante las “horas mágicas”. No se trataba de ornamentos, sino de herramientas operativas.

Este conocimiento viajó y se transformó. En Marruecos y Turquía, los artesanos siguen vendiendo amuletos de plata grabados con sellos salomónicos. En comunidades sefardíes, se transmiten como herencia familiar para proteger a los hijos. En el islam sufí, el anillo de Salomón simboliza el poder de discernir lo invisible (ilm al-batin). Y en la cultura popular contemporánea, estos símbolos se reproducen en tatuajes, novelas y videojuegos, aunque pocas veces con consciencia de su origen ritual.

El Papa Inocencio VIII, en su bula Summis desiderantes (1484), condenaba los “pentáculos y caracteres mágicos” como pactos demoníacos, al tiempo que la propia Iglesia usaba sellos con cruces, nombres sagrados y geometrías que evocaban la misma tradición. La contradicción revela algo más profundo: el poder del signo gráfico sobrevive incluso a la censura.

Un mayor yoruba de Ifé, entrevistado por Karin Barber (1991), resumía esta paradoja con palabras que podrían aplicarse al sello salomónico: “El poder no está en la palabra ni en el metal, sino en la intención que se clava en ellos. El que porta el signo, porta la alianza”.

Hoy, algunos estudiosos como Joseph Peterson (2010) recomiendan leer los pentáculos salomónicos no como supersticiones medievales, sino como pedagogías del cosmos: diagramas que enseñan la correspondencia entre microcosmos humano y macrocosmos estelar. En otras palabras, eran mapas vibracionales, tan cercanos a la astronomía como a la devoción.

Así, los sellos salomónicos nos recuerdan que la escritura, cuando se une al metal y al cielo, se convierte en acto de poder. Son herederos de un linaje universal que reconoce que un trazo no es solo figura: es llave que abre mundos.

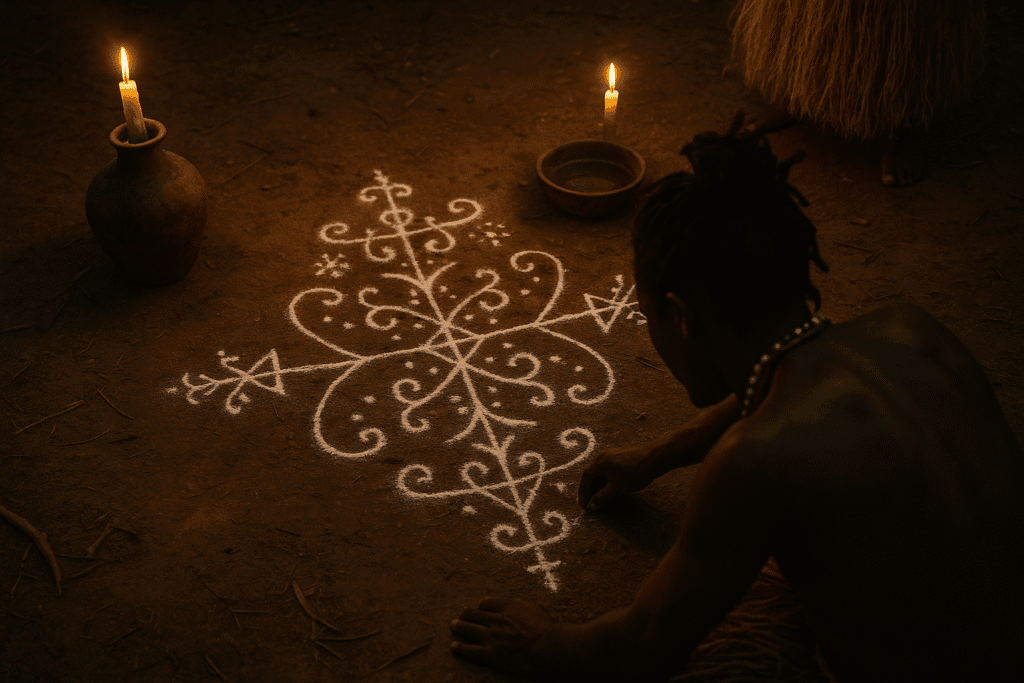

En una madrugada de Haití, antes de que el tambor convoque a la comunidad, una mambo traza en el suelo un delicado diagrama con harina de maíz. Cada línea parece sencilla, pero en realidad es un mapa: se trata de un vèvè, la huella con la que se invoca la presencia de un lwa o espíritu. Al completarse el trazo, el círculo deja de ser simple polvo y se convierte en puerta.

Los vèvè del Vodou haitiano son geometrías simbólicas que combinan curvas, cruces, estrellas y espirales. Cada espíritu tiene su propio signo: el de Papa Legba incluye llaves y bastones, recordando que abre los caminos; el de Erzulie se adorna con corazones, evocando el amor y la compasión. Como explica Karen McCarthy Brown en Mama Lola (1991), “los vèvè no son representaciones, son presencias. Dibujarlos es invitar al espíritu a bajar”.

El principio no es exclusivo del Caribe. En el Palo Monte afrocubano, los sacerdotes trazan firmas o patipembas con polvo, carbón o cascarilla. Estas figuras son a la vez contraseña y contrato: marcan el territorio espiritual y permiten que el nganga (caldero ritual) dialogue con los muertos. Lydia Cabrera, pionera en el estudio del Palo, describió cómo los paleros hablaban de sus firmas como “llaves que abren portales” (El Monte, 1954).

En Brasil, los practicantes de Umbanda y Quimbanda heredan esta lógica con los pontos riscados, dibujos hechos con tiza que evocan a guías y entidades. Cada trazo es reconocimiento: se saluda, se honra y se convoca.

El paralelismo con otras culturas es inevitable. Los pueblos amazónicos pintan en el cuerpo diseños geométricos que, más allá de su belleza, son “mapas de protección contra el caos” (Gerardo Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos, 1971). En Polinesia, los tatuajes moko y tatau cumplen una función similar: son firmas corporales que inscriben identidad, genealogía y resguardo.

Lo que conecta a todas estas tradiciones es la certeza de que el trazo es acción, no adorno. Un anciano congolés citado por Robert Farris Thompson en Flash of the Spirit (1983) lo expresó con claridad: “Cada línea es un camino. Y el camino siempre conduce a un espíritu”.

La paradoja histórica es que, mientras la Iglesia católica condenaba estas “prácticas de superstición”, desarrollaba su propio sistema paralelo: las medallas de santos, los escapularios y los exvotos, objetos que cumplían la misma función de protección y memoria.

Hoy, en un mundo saturado de logotipos y marcas corporativas, los vèvè y las firmas afrocaribeñas nos recuerdan que los símbolos son llaves de relación. No se trata de usarlos fuera de contexto, sino de reconocer que en ellos late un principio universal: el de trazar para conectar.

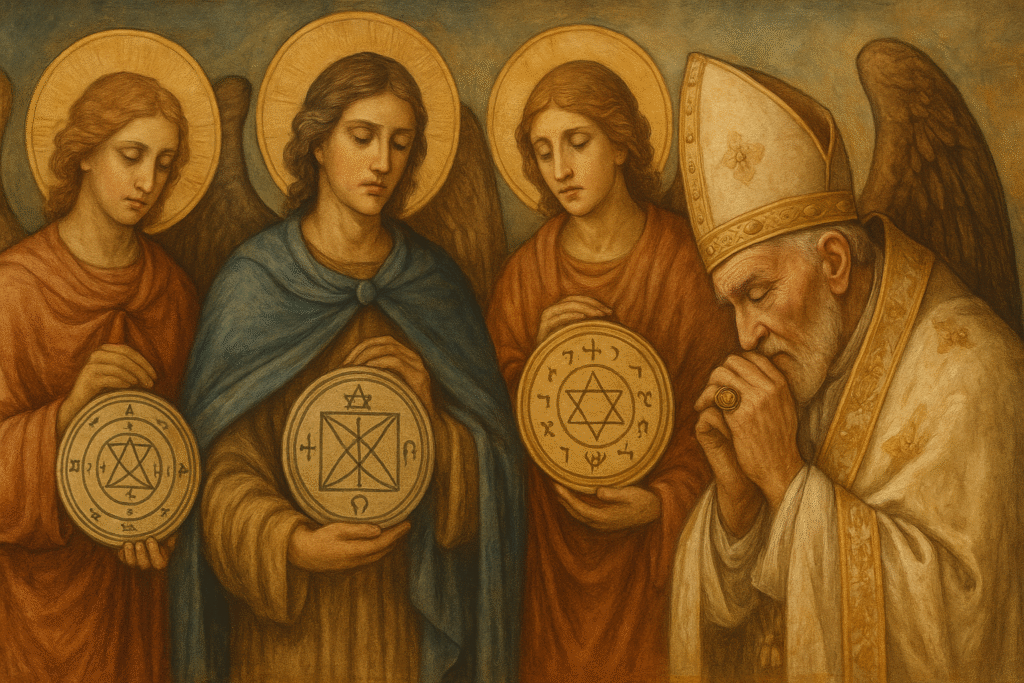

IV. Sellos Arcangélicos y Anillos Papales — La Magia que no se Confiesa

Mi tía rezaba a San Miguel antes de salir a trabajar. En el espejo del recibidor colgaba un pequeño círculo de metal con el sello de Miguel grabado. “No es adorno”, decía, “es compañía”. En la mesilla, un rosario; en el joyero, un anillo con la cruz de Pedro que había “besado” al conocer Roma. Sin llamarlo así, vivía rodeada de sellos: signos que invocan, protegen y autentifican.

Los sellos arcangélicos (Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, etc.) circulan en la tradición cristiana y paracristiana desde la Edad Media, heredando matrices hebreas y tardoantiguas: combinaciones de nombres divinos, geometrías y correspondencias planetarias (por ejemplo, Miguel asociado a Sol/justicia; Rafael a Mercurio/sanación). Su función práctica es idéntica a la de un vèvè haitiano o una rúbrica runa: llamar una presencia, proteger el perímetro y dar curso a una petición. En la piedad popular, se portan como medallas, láminas o grabados; en la liturgia oficial no se prescriben, pero coexisten con sacramentales reconocidos (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1667–1673 sobre sacramentales; 2156–2159 sobre el nombre bautismal y patronazgo).

La jerarquía angélica viene de fuentes cristianas antiguas —Pseudo-Dionisio, De Coelesti Hierarchia— y de la Biblia: Miguel como protector/guerrero (Dn 10, 12; Ap 12,7), Gabriel como mensajero (Lc 1), Rafael como sanador y guía (Tb 5–12). En la devoción posterior, esos atributos se sellan gráficamente: el nombre y su trazo hacen de llave.

En el vértice institucional, el Pontificado ha usado históricamente un anillo-sello (el “Anillo del Pescador”), con el que se autentificaban breves y bulas. Al fallecer un Papa, el anillo se destruye para impedir falsificaciones: gesto que reconoce que sin sello no hay voz. Besar el anillo —práctica todavía viva en contextos formales— es reconocer performativamente el poder del símbolo (autoridad delegada) tanto como de la persona.

Mientras se condenanan como “superstición” los signos protectores de otros pueblos, la Iglesia conservó signos propios con idéntica función: invocar, proteger, autentificar. En términos de antropología del símbolo, hablamos de tecnologías convergentes: vèvè, firmas kongo, runas, sellos angélicos y anillos pontificios son variantes culturales de una misma gramática operativa.

Un mayor yoruba, entrevistado por Karin Barber, lo formula así: “El poder está en la intención clavada en el signo; el que porta el signo, porta la alianza”. Un catequista rural mexicano, al mostrar su medalla de San Miguel, dijo algo equivalente: “Esto no manda por mí; manda porque yo me alineo”. La alineación —no el metal en sí— es el corazón del sello.

Hoy, el mundo digital reproduce la misma lógica: sellos de seguridad, certificados, logos con “auras” de confianza. Las insignias militares, escudos universitarios y marcas son descendientes profanos de esa gramática de sellos protectores. Entenderlo desactiva el prejuicio: no se trata de magia prohibida versus piedad correcta; se trata de cómo una cultura estructura, con signos, confianza y pertenencia.

En un granero de Noruega, arqueólogos hallaron un bastón de madera tallado con runas. No era una inscripción literaria, sino una súplica sencilla: “trae buena cosecha”. El campesino que lo grabó no pensaba en estética, sino en sobrevivir. En otro continente, en México, una abuela cosió en la camisa de su nieto un escapulario de la Virgen del Carmen, convencida de que ese pedazo de tela sería escudo contra balas y accidentes. En un santuario de Guanajuato, cientos de exvotos metálicos cuelgan como pequeñas láminas de agradecimiento: pies, corazones, casas, vacas, grabados en aluminio y ofrecidos a la Virgen. Tres geografías, tres siglos, un mismo gesto: cargar, grabar o entregar un sello que acompaña la vida.

Las runas nórdicas no fueron solo alfabeto. Como señala Neil Price en The Viking Way (2019), “eran signos activos de poder, con un propósito mágico tanto como comunicativo”. Algunas se tallaban en barcos para protección, otras en armas para invocar victoria, y muchas en bastones o huesos como peticiones agrícolas o de fertilidad. No eran “palabras” en sentido moderno, sino actos de poder: cada trazo era energía, y su inscripción, un contrato con lo invisible.

El escapulario, en el catolicismo, es un sacramental: una tela bendecida que se porta sobre el pecho y la espalda como señal de consagración. El Catecismo de la Iglesia Católica (1670) lo define como signo que “dispone al espíritu a cooperar con la gracia”. Su origen es medieval: el manto de los monjes carmelitas se redujo a dos rectángulos unidos por cordón para que los laicos lo pudieran llevar. Lo que antes eran pieles pintadas en pueblos originarios o collares de conchas en Polinesia se transformó en tela mariana, pero con idéntica función: recordar, proteger y vincular.

Los exvotos metálicos condensan el principio de reciprocidad. Como documenta el INAH en sus catálogos, eran y siguen siendo “objetos testimonio, memoria material de un pacto de gratitud”. En Europa medieval se ofrecían brazos o piernas de cera; en México, láminas pintadas o recortadas en forma de órganos, herramientas o escenas de peligro superado. Su raíz es universal: dar una miniatura del bien recibido como sello que mantiene abierta la alianza con lo divino.

Un anciano nahua en Puebla, citado por Alfredo López Austin, explicaba: “El cuerpo se viste con señal. Si caminas desnudo de signo, te comen los aires”. En Escandinavia, el Sigrdrífumál aconsejaba tallar runas en la copa, en la mano y en la cama: lugares íntimos donde el signo ofrecía protección. En Michoacán, los exvotos pintados todavía narran la voz de quienes sobrevivieron a accidentes o migraciones: “Le doy gracias a la Virgen porque llegué con bien a Chicago”. Todas estas memorias coinciden: el signo portable es un amuleto vivo, no un objeto muerto.

Hoy, los tatuajes minimalistas con runas circulan en Instagram como moda estética; las placas militares cumplen función de identificación y resguardo; las pulseras médicas graban enfermedades como “sello de vida”; y hasta los códigos QR en teléfonos se han convertido en llaves digitales. Aunque cambien los materiales, la lógica permanece: portar en el cuerpo o en la ropa un signo que protege y autentifica.

La diferencia está en la conciencia. Un escapulario bendecido, una runa tallada con intención o un exvoto entregado tras un milagro no eran adornos: eran compromisos entre persona, comunidad y cosmos. Como enseñan los mayores, “el signo que cargas habla por ti cuando tu voz se apaga”.

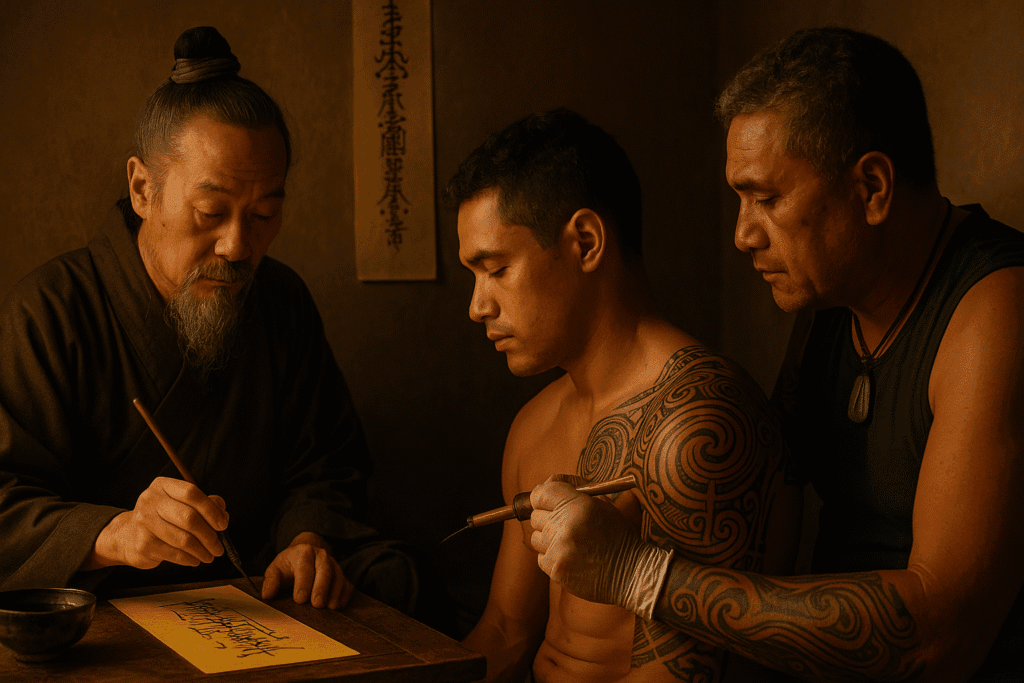

En un templo taoísta de Fujian, un maestro se sienta frente a una mesa de madera. Extiende un papel amarillo, moja el pincel en tinta de cinabrio y traza signos veloces. Son los fú, talismanes escritos para alejar espíritus o convocar protección. El pincel danza como si dibujara relámpagos. No es caligrafía ornamental: es un lenguaje ritual. Cada línea contiene la vibración de un pacto.

En otro horizonte, en Aotearoa, un tohunga ta moko sostiene la herramienta de hueso. Golpea suavemente la piel de un joven que tiembla entre dolor y orgullo. Lo que se graba en su rostro no es moda: son sus genealogías vivas, su pertenencia a un río, a un clan, a un linaje. El moko no se “lleva”: se encarna. Su rostro se convierte en pergamino y en mapa, allí donde la sangre se mezcla con el pigmento.

El sinólogo Kristofer Schipper, en The Taoist Body (1982), describe los fú como “inscripciones que reordenan el cosmos, convirtiendo el papel en campo de batalla espiritual”. Al igual que los cosmogramas kongo estudiados por Robert Farris Thompson, que dibujan la cruz de los cuatro momentos de la vida, los signos taoístas son mapas cósmicos en miniatura, trazos donde se enredan cielos, espíritus y fuerzas invisibles.

El moko maorí, por su parte, ha sido documentado como genealogía encarnada. La investigadora Ngahuia Te Awekotuku recuerda que “la piel cuenta la historia, el linaje y la montaña de cada quien”. Para los pueblos maoríes, la tinta no adorna: convoca y preserva memoria. Un anciano tohunga lo expresó así: “La piel es el pergamino de los dioses; al marcarla, el cuerpo recuerda su lugar en el universo”.

En nuestro presente, los tatuajes con símbolos sagrados circulan por estudios y redes sociales. Runas, mandalas, frases en sánscrito o motivos polinesios son reproducidos como estética global. Pero aquí surge una pregunta ética: ¿qué significa llevar en la piel un signo que pertenece a otro pueblo? La académica Linda Tuhiwai Smith, en Decolonizing Methodologies (1999), advierte que “la extracción de símbolos sin consentimiento es prolongación del colonialismo”. Consentimiento, contexto y reciprocidad son principios indispensables.

Hoy, lo que antes era un pacto comunitario corre el riesgo de volverse decoración vacía. Pero también hay una posibilidad: aprender a tatuarse con permiso, con guía, con conciencia. No como apropiación, sino como alianza.

El cuerpo sigue siendo pergamino. Ya sea el papel amarillo del fú, el rostro marcado con moko, o la piel urbana que busca recordar un origen. Cada signo encarnado puede ser oración, si se hace con respeto.

En este recorrido hemos visto cómo los pueblos han sabido grabar en materia lo invisible: la madera con runas, el metal en exvotos, el papel amarillo de los fú, la tela del escapulario, la piel tatuada con moko. Cada signo fue más que un trazo: fue alianza con el cosmos, un recordatorio de pertenencia y un resguardo frente a lo incierto.

Las instituciones religiosas aprendieron a domesticar esta inteligencia simbólica: anillos papales que sellaban el poder, medallas que multiplicaron devociones, escapularios que se masificaron como sacramentales. Lo que se condenaba como “superstición” en pueblos originarios se practicaba, en paralelo, como rito institucional. La paradoja está ahí, esperando ser vista.

Lo que interesa hoy no es la nostalgia ni la condena, sino la restitución del sentido. Recordar que el signo es oración, y que la firma que cargamos —en papel, en piel, en metal, en trazo— habla por nosotros cuando ya no tenemos voz. Como enseñó un mayor quechua: “un nombre sin señal se lo lleva el viento; un nombre con señal camina con la montaña”.

En este horizonte, Mapas de Luz propone recuperar la firma personal o totémica no como adorno, sino como práctica viva. Una señal que integra memoria ancestral y compromiso presente. Una brújula que, al dibujarse, protege, autentifica y vincula. Pero también con un protocolo ético indispensable:

Pedir permiso a la tradición y al territorio de donde procede el símbolo.

Retribuir y pagar con justicia, reconociendo que el conocimiento es fruto de comunidad.

Coautoría y reciprocidad: no apropiarse, sino colaborar en igualdad.

Devolver al territorio lo que se toma, ya sea en ofrenda, en apoyo, en memoria compartida.

Las firmas, los sellos, los sigilos son más que reliquias. Son recordatorios de que la vida no camina desnuda de signos. Que cada quien puede recuperar su sello sin copiar ni robar, sino sembrando lo propio con respeto.

Y así, cada lector queda invitado a preguntarse:

¿Cuál es la señal que te resguarda? ¿Cuál es el sello que deja tu paso en el tiempo?

Porque toda firma verdadera no se reduce a tinta: es un eco del alma, una chispa que une persona, comunidad y cosmos en una misma respiración.

Bibliografía

- Catolicismo / devocionales

– Confederación Benedictina. “Significado de la Medalla de San Benito.” (sitio oficial).

– Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse (Rue du Bac, París). Historia y símbolo.

– Orden del Carmen (OCarm). “El escapulario del Carmen.” (The Metropolitan Museum of Art) - Magia y grimorios europeos

– The Key of Solomon (Clavicula Salomonis), ed. Joseph H. Peterson (fuente crítica y manuscritos). - Afroatlántico

– Brown, Karen McCarthy. Mama Lola. Univ. of California Press, 1991.

– Britannica. “Vodou.” (entrada con función de los vèvè).

– Cabrera, Lydia. El Monte. (firmas/patipembas).

– Ochoa, Todd Ramón. Society of the Dead. (Palo Mayombe). - Nórdico

– Price, Neil. The Viking Way. Oxbow, 2019. (The Metropolitan Museum of Art) - Taoísmo

– The Metropolitan Museum of Art. “Daoist Talismanic Calligraphy (fu).” (The Metropolitan Museum of Art) - Exvotos

– INAH. Entrevistas/explicaciones sobre exvotos y retablos en México. (The Metropolitan Museum of Art) - Polinesia / Māori

– Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand. “Moko – Māori tattooing.” (The Metropolitan Museum of Art) - Historia del sello / heráldica

– British Museum. Signet rings (colección y uso). (The Metropolitan Museum of Art)

(En la edición impresa/extendida podemos añadir: Thompson, Flash of the Spirit; Schipper, The Taoist Body; Critchlow, Order in Space.)