SERIE: ARREBATO DEL ALMA

Volver a Andar las Sendas Ancestrales

El eco de lo ancestral en los pasos de hoy

Peregrinajes y Caminos

El caminar como memoria viva

El alma en movimiento

Los peregrinajes son mucho más que un traslado físico: son la memoria viva del espíritu en tránsito. Desde las primeras culturas, el ser humano descubrió que caminar hacia lo sagrado era también recorrer un trayecto interior. Cada paso dolía y sanaba, cada piedra era testigo, cada horizonte abría un nuevo capítulo de la existencia. El cuerpo se volvía oración y el polvo de los caminos, testamento de fe.

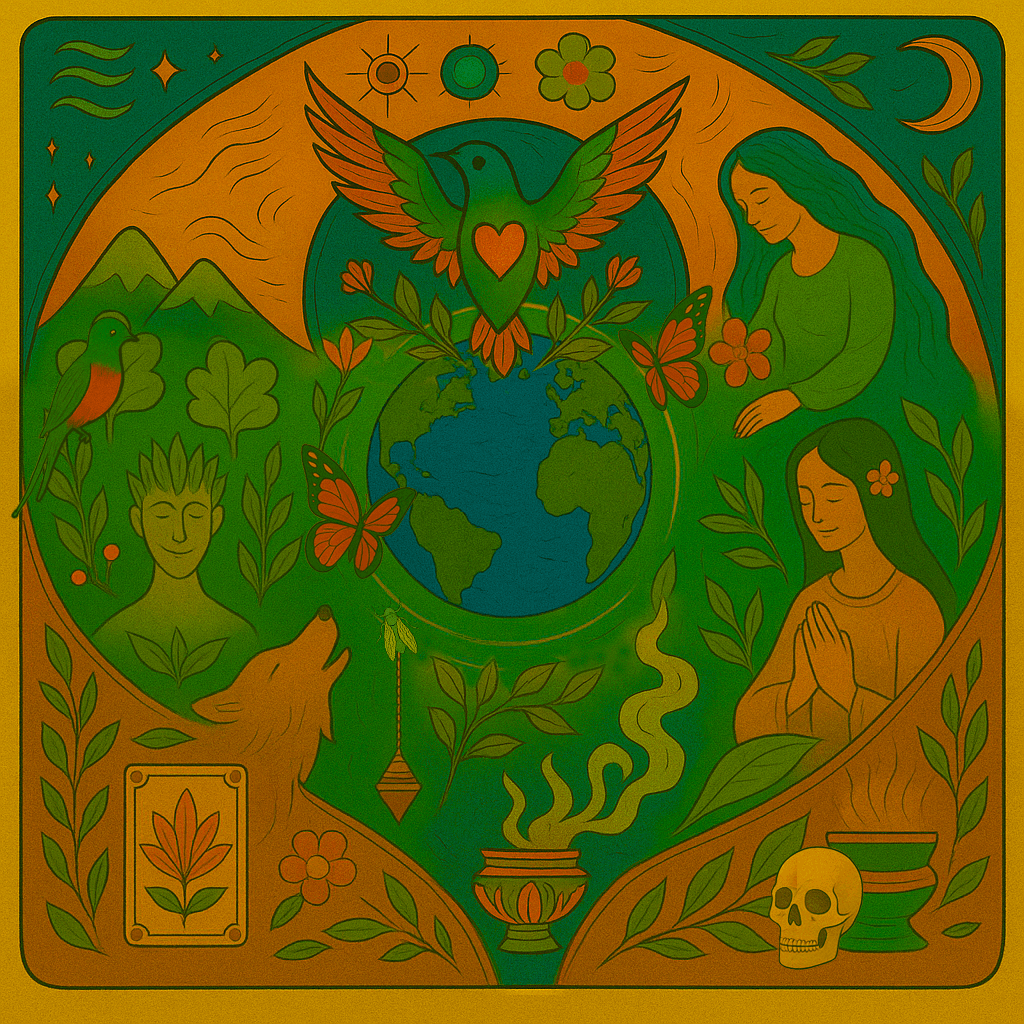

Antes de que las religiones institucionales marcaran rutas procesionales, ya existían sendas que conectaban montañas, ríos y cuevas, territorios donde lo divino se manifestaba sin mediaciones. Eran rutas de encuentro con lo sagrado, espacios donde la tierra misma hablaba y se ofrecía como altar. Caminar era reciprocidad: entregar sudor, cansancio y canto a cambio de visión, fuerza y bendición.

El problema no fue la peregrinación, sino su domesticación. Cuando el andar hacia la montaña fue sustituido por giros repetitivos en torno a un templo, la experiencia perdió su fuerza transformadora. El contacto con los elementos —el frío de la madrugada, la dureza de la roca, el rumor de los ríos— fue reemplazado por ceremonias controladas en espacios cerrados. Se arrebató al cuerpo el derecho a ofrendar movimiento y a recibir el pulso del mundo. Mucho antes de que la Iglesia impusiera caminos circulares, los pueblos ya caminaban rutas que respondían a una hierofanía: la manifestación concreta de lo divino en la tierra. Como advierte Mircea Eliade en Lo sagrado y lo profano (1957), “ningún lugar es sagrado por convención, sino por la irrupción de lo divino que lo habita”.

Hoy, en el Día del Paganismo, conviene recordar que los caminos siguen ahí, abiertos bajo capas de polvo y memoria. Porque caminar hacia lo sagrado nunca fue un lujo, sino un derecho de nacimiento. Chalma, Santiago, Wirikuta, Qoyllur Rit’i: todos son herederos de una práctica más antigua que las iglesias, más antigua que las imágenes y las procesiones. Caminar hacia lo sagrado es un derecho innato, una restitución pendiente, un acto de resistencia que devuelve al alma lo que le fue arrebatado. Y hoy, cuando millones recorren rutas cristianas, islámicas o budistas, bajo cada cruz y cada templo aún late la memoria de los dioses antiguos.

Chalma: del Tezcatlipoca al Cristo Negro

En México, la ruta a Chalma es conocida como la segunda peregrinación más concurrida después de la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, mucho antes de que se colocara la imagen del Cristo Negro, la cueva de Chalma era ya un santuario. Allí se honraba a Oztéotl y a Tezcatlipoca, el Espejo Humeante. Los indígenas iban a depositar ofrendas de sangre, flores y cantos, porque la cueva representaba la matriz cósmica, el umbral entre mundos.

Los cronistas del siglo XVII narran cómo los frailes “resignificaron” el lugar, ocultando las imágenes prehispánicas y reemplazándolas con una cruz y una estatua. Pero la memoria del pueblo no se borró. Hasta hoy, en cada peregrinación de Culhuacán a Chalma, las voces mayores recuerdan que ese caminar tiene raíces más hondas que las velas y escapularios.

Tomás Rosas Ramírez, escultor y custodio de estas tradiciones, declaró en una exposición del INAH:

“La peregrinación es fruto del esfuerzo que une a sus barrios, de las memorias que se transmiten entre generaciones.”

Los cargadores mayores relatan que soportar el frío, la lluvia y el polvo no era penitencia, sino parte de la antigua alianza con los dioses del camino.

Caminos estelares y solares

En Europa, el Camino de Santiago es presentado como un itinerario cristiano hacia los restos del apóstol. Sin embargo, los investigadores reconocen que la ruta es anterior al cristianismo: un camino solar y estelar, vinculado con la Vía Láctea y con antiguos ritos célticos al dios Lug. Así, millones de católicos de México y América Latina viajan a España creyendo que hacen un recorrido cristiano, cuando en realidad caminan sobre la espina dorsal de un peregrinaje solar que conecta montañas, ríos y estrellas.

Algo semejante ocurre con las Vírgenes Negras de Europa, que son visitadas con devoción por multitudes que desconocen que bajo sus mantos oscuros palpita la memoria de Isis, Pachamama y Tonantzin, diosas madres universales resignificadas como imágenes cristianas.

Caminos circulares y el robo de lo sagrado

Un detalle importante es cómo, al imponer procesiones circulares —como el Vía Crucis—, las autoridades coloniales interrumpieron el verdadero poder del peregrinaje lineal. Caminar de un punto a otro, atravesar montañas y ríos, conlleva transformación: el cuerpo se vacía, se purifica, se renueva. En cambio, al reducir el peregrinaje a dar vueltas alrededor de un templo o plaza, se arrebató al pueblo la vivencia de cruzar umbrales y recibir bendiciones en cada paso.

Cuando las procesiones sustituyeron a los verdaderos peregrinajes, el pueblo perdió más que un trayecto, no solo se modificó la práctica; también se limitó el acceso a lo divino, domesticando el vínculo original entre camino, ofrenda y agradecimiento.

El camino controlado, atrapó a las personas en rituales que ya no implican la fuerza del sacrificio ni la reciprocidad de la ofrenda. Se les arrebató la bendición de caminar descalzos hacia un cerro, de dejar maíz en la cueva, de ofrendar flores a un río.

El mundo como altar: Andes, Islam e India

En los Andes, la peregrinación de Qoyllur Rit’i combina la fiesta católica de la Trinidad con el culto ancestral a los apus y a las estrellas. Cada año, comunidades enteras suben a la montaña para danzar y encender fogatas en honor al nevado y a las constelaciones.

En el Islam, el Hajj a la Kaaba en La Meca resignifica el axis mundi, pero conserva la idea universal de que caminar hacia un centro cósmico es volver al origen.

En el Hinduismo, los yātrās y en el budismo los noviciados de retiro son ejemplos vivos de cómo el caminar y separarse del mundo cotidiano sigue siendo condición para la transformación espiritual.

Wirikuta: territorio solar y peyote sagrado

En México, el pueblo wixárika conserva uno de los peregrinajes más antiguos y vivos: el viaje a Wirikuta. Cada año, los marakate y sus comunidades cruzan kilómetros de sierra y desierto hasta llegar a Real de Catorce, en San Luis Potosí, donde se encuentra el peyote, planta solar que revela visiones y guía espiritual. Según Neurath (2002), este peregrinaje no es solo una búsqueda de plantas visionarias, sino un acto de recreación cósmica: “El camino a Wirikuta es la repetición del trayecto primordial de los dioses solares”.

La caminata, las ofrendas de velas y flechas, y el sacrificio de dormir en cuevas o bajo el cielo abierto sostienen el vínculo de reciprocidad con el universo. A diferencia de los caminos domesticados por las instituciones, aquí el cansancio, el calor y la intemperie no son castigo, sino parte del aprendizaje que abre la visión interior.

Corpus Christi en Cusco: calendarios entrelazados

En los Andes, la fiesta de Corpus Christi en Cusco muestra cómo los calendarios agrícolas y los litúrgicos se entrecruzan. Mientras las imágenes católicas recorren la ciudad, las comunidades recuerdan que en el mismo tiempo los campos reclaman siembras y ofrendas a la tierra.

Como señala el antropólogo Manuel Burga (1988), la fiesta “no es únicamente católica, sino un tejido de tiempos donde conviven la memoria prehispánica y la resignificación colonial”.

Las comparsas de danzantes y las mesas de comida en la plaza no son folclor: son recordatorios de que la reciprocidad con la Pachamama y los apus se mantiene viva, aunque camuflada bajo mantos de santos y vírgenes.

Kaaba: axis mundi y peregrinación global

El Hajj, peregrinación a La Meca, concentra cada año a millones de musulmanes en torno a la Kaaba, la Casa de Dios. Aunque es uno de los pilares del Islam, su fuerza simbólica remite a un arquetipo universal: el axis mundi, el centro del mundo.

Como explica Eliade (1972), “la Kaaba representa el ombligo del universo, el lugar donde lo celeste y lo terrestre se encuentran”. Esta resignificación islámica mantiene viva una intuición ancestral: que caminar hacia un centro cósmico es reordenar la vida y el alma.

El cansancio de recorrer kilómetros en el calor del desierto se convierte en ofrenda, igual que en los senderos indígenas hacia un cerro o en las rutas solares hacia el horizonte.

Matsuri japonés y songlines australianos

Más allá de Occidente, otros pueblos han preservado sus propios caminos sagrados. En Japón, los matsuri son festivales donde comunidades enteras caminan juntas, llevando ofrendas a templos o ríos.

El antropólogo Emiko Ohnuki-Tierney (1993) observa que estos rituales no son entretenimiento popular, sino actos de purificación y de renovación colectiva del vínculo con la naturaleza.

En Australia, los pueblos aborígenes caminan las songlines, rutas invisibles que conectan lugares sagrados con canciones. Cada paso entonado recrea la creación del mundo y asegura la continuidad de la vida.

Como recuerdan los ancianos Yolngu, “caminar y cantar es mantener viva la tierra; si olvidamos la canción, el camino muere”.

Voces de los mayores

Los mayores indígenas del Amazonas recuerdan que:

“Un conocedor cuenta historias de origen: de cómo se formó el agua, la lluvia y los ríos, de cómo el mundo surgió. Cada árbol y cada suelo tiene un relato. Cuando muere un anciano, muere también un río de memoria.” (InfoAmazonia, 2020).

Ese mismo río de memoria está presente en Chalma, en Santiago, en Qoyllur Rit’i, en cada sendero ancestral donde aún late la voz de los dioses antiguos.

Volver a andar al sendero abierto

Los peregrinajes no son reliquias del pasado ni simple folclor turístico. Son caminos vivos que nos recuerdan que caminar es orar con los pies. Que cada paso puede ser ofrenda, cada piedra altar, cada horizonte destino.

El Día del Paganismo, nos invita a mirar con claridad: los peregrinajes católicos, islámicos o budistas no comenzaron con sus instituciones. Todos son prolongaciones de un gesto humano más antiguo: caminar hacia lo sagrado. más allá de credos y doctrinas, el llamado es a restituir la verdad profunda: los caminos hacia lo divino comenzaron mucho antes que las iglesias, y siguen abiertos bajo el polvo de nuestras memorias.

Volver al sendero original es liberar los pies de los circuitos impuestos y recordar que el alma necesita perderse en la montaña, en el desierto, en la selva, para encontrarse. Porque mientras sigamos caminando hacia lo vivo, ningún poder podrá arrebatarnos el derecho innato de la comunión directa con lo divino.

Caminar hacia lo sagrado es recordar quiénes somos, y también agradecer lo que nos sostiene: tierra, agua, sol, estrellas, y los pasos de quienes anduvieron antes que nosotros.

La domesticación del caminar fue también domesticación del alma. Y sin embargo, la memoria ancestral resiste. Todavía hay quienes caminan a Chalma con flores, quienes suben al Tepeyac con danzas, quienes peregrinan a Wirikuta tras el peyote solar. Cada paso que recupera lo elemental devuelve a la humanidad el vínculo con lo que le fue arrebatado.

Bibliografía

- Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano.

- Turner, Victor. The Ritual Process.

- Van Gennep, Arnold. Los ritos de paso.

- León Vega, Gilberto. “Vínculos socio-históricos entre Culhuacán y Chalma” (INAH).

- Testimonio de Tomás Rosas Ramírez (INAH, 2022).

- InfoAmazonia. “Lo que se pierde cuando muere un anciano o anciana en las comunidades indígenas” (2020).