Símbolos, Cruces y Ejes

SERIE: EL ARREBATO DEL ALMA

Símbolos, cruces y ejes: la raíz ancestral de lo sagrado

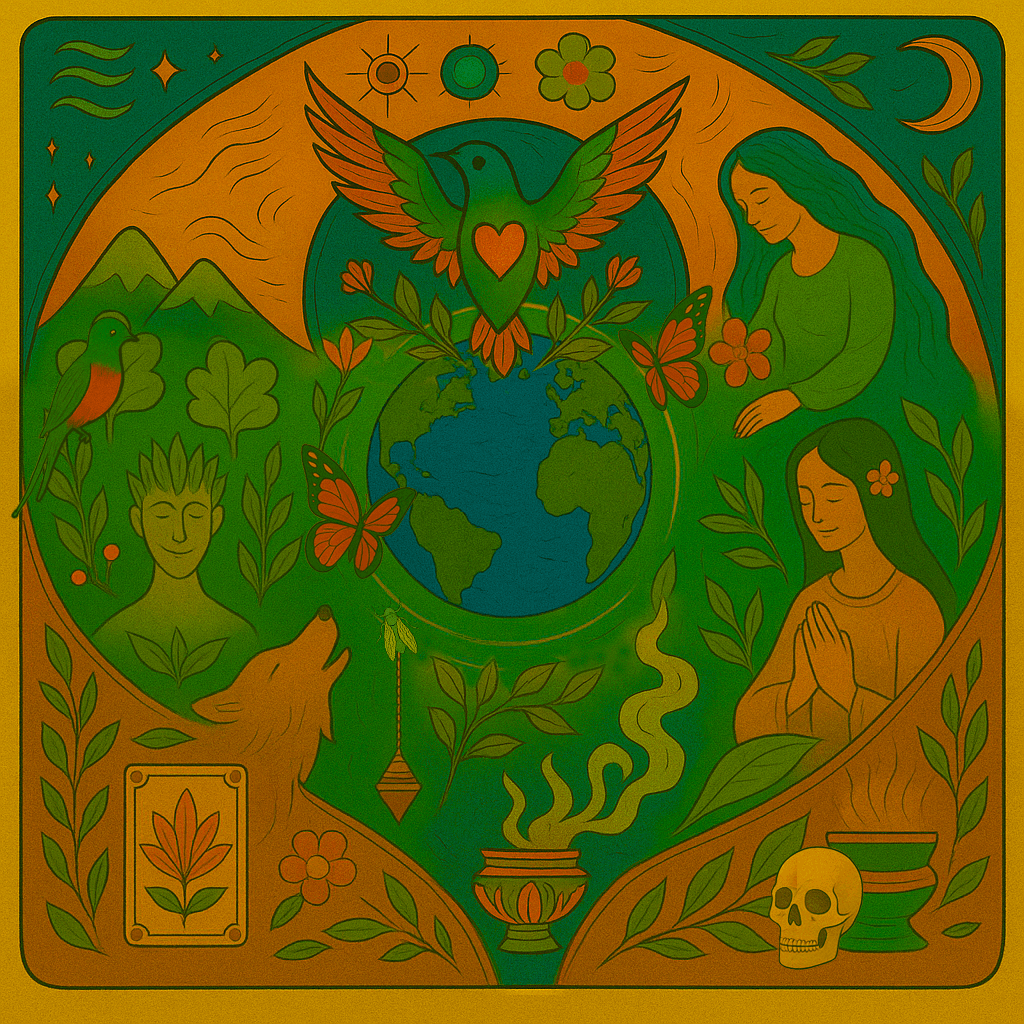

La Geografía del Espíritu

Cada cultura ha buscado nombrar el centro del mundo: ese punto invisible donde cielo y tierra se abrazan.

En Mesoamérica fue el axis mundi, representado en montañas, ceibas y pirámides; en África, los árboles cósmicos; en Asia, los stupas y pagodas; en Europa, los dólmenes y menhires.

Ese centro no es un lugar físico solamente, sino un principio: recordar que todo lo que existe se sostiene en una interconexión.

Con el paso del tiempo, este eje primordial fue absorbido y resignificado: el axis mundi se convirtió en cruz cristiana, las diosas madres en vírgenes marianas, los caminos solares en procesiones litúrgicas.

Lo que antes era mapa cósmico compartido pasó a ser signo exclusivo de un credo.

Este capítulo propone mirar de nuevo esas correspondencias, para ver lo que late en la raíz de los símbolos: la continuidad que ninguna institución pudo borrar.

I. El axis mundi mesoamericano y la cruz cristiana

En las cosmovisiones mesoamericanas, el universo se organizaba en cuatro rumbos cardinales y un centro. La ceiba maya, el quincunce mexica, el witz (montaña sagrada) eran representaciones de ese centro que sostiene al cosmos【INAH, 2008】.

La cruz cristiana, introducida tras la conquista, se superpuso a esta geometría sagrada. No es casual que muchas capillas abiertas en México se construyeran en plazas cuadrangulares, con una cruz atrial en el centro, replicando la estructura del cosmos indígena【Duverger, 1997】.

La cruz dejó de ser solo instrumento de martirio para convertirse en el nuevo axis mundi, apropiándose del lenguaje geométrico ya existente.

II. Guadalupe y Tonantzin: continuidad bajo un mismo manto

El cerro del Tepeyac era lugar de culto a Tonantzin, “Nuestra Madre” en lengua náhuatl. Allí se erigió el santuario de la Virgen de Guadalupe, absorbido como culto oficial en el siglo XVI【OpenEdition, 2018】.

Muchos cronistas, como Sahagún, observaron que los pueblos seguían nombrando “Tonantzin” a la Virgen, manteniendo la raíz ancestral bajo el nuevo ropaje.

Guadalupe fue, así, máscara y refugio: instrumento colonial de conversión, pero también continuidad de la Madre Tierra, reverenciada desde tiempos inmemoriales.

III. Vírgenes Negras, Isis y Pachamama

En Europa, las Vírgenes Negras son figuras marianas que suelen aparecer en criptas, cuevas y montañas. Investigadores como Begg (2006) han señalado la correspondencia con cultos antiguos a Isis y otras diosas telúricas.

En América, la figura mariana dialogó con la Pachamama andina, sosteniendo la fuerza de lo femenino sagrado en territorios colonizados【Estenssoro, 2003】.

La resignificación fue clara: la Tierra Madre no desapareció, sino que adoptó nuevos nombres y formas para sobrevivir.

IV. Direcciones cardinales y procesiones litúrgicas

Los pueblos indígenas organizaban el espacio en relación con los cuatro rumbos y el centro. Cada dirección tenía color, deidad y energía: rojo-oriente, negro-norte, blanco-occidente, azul-sur【López Austin, 1994】.

El cristianismo incorporó este orden en procesiones litúrgicas: el Vía Crucis recorre estaciones en orden fijo, las catedrales se orientan hacia el oriente (ad orientem), y las rogativas circulan en torno a los campos como antiguas caminatas de bendición【INAH, 2008】.

La geografía del espíritu fue recubierta, pero no borrada.

V. Templos orientados a los astros y las montañas ↔ Iglesias ad orientem

Las pirámides de Teotihuacán, los templos mayas de Chichén Itzá, los dólmenes europeos y los heiau hawaianos están alineados con solsticios, equinoccios y montañas sagradas【Martínez, 2020】.

El cristianismo continuó esta práctica: las iglesias medievales se construyeron orientadas hacia el este solar, y el Vaticano mismo se levanta sobre una antigua necrópolis y circo solar【INAH, 2008】.

La orientación es memoria viva: aún bajo nuevas formas, la arquitectura recuerda que lo humano busca alinearse con lo celeste.

Conclusión: símbolos vivos, no ornamentos petrificados

El axis mundi, la Virgen, los rumbos, las montañas y los colores cardinales son parte de un mismo lenguaje universal: hablar con la Tierra y con el Cielo a través de símbolos.

La historia nos muestra que estos signos fueron domesticados, resignificados y muchas veces arrebatados.

Sin embargo, su poder no se apagó: la cruz sigue marcando el centro del mundo, pero debajo aún late el quincunce; Guadalupe guarda en su manto el eco de Tonantzin; las Vírgenes Negras siguen cantando a la tierra profunda; las procesiones aún trazan rumbos sagrados.

Restituir el alma implica reconocer la raíz y liberar el símbolo de sus cadenas, para que vuelva a ser lo que siempre fue: puente entre lo humano y lo divino.

Bibliografía mínima citada

- Duverger, C. (1997). La conversión de los indios de Nueva España: el problema de la idolatría. México: FCE.

- Estenssoro, J. C. (2003). Del paganismo a la santidad: la incorporación de los indios del Perú al catolicismo, 1532–1750. Lima: IFEA.

- INAH. (2008). Cristianización de espacios sagrados en Europa y América. Revista Historias, 72, 75–90.

- López Austin, A. (1994). Tamoanchan, Tlalocan: lugares míticos de origen. México: UNAM.

- Martínez, J. (2020). “Simbolismo indígena y apropiación eclesial en Mesoamérica”. Revista Estudios Históricos del INAH, 72, 75–90.

- OpenEdition (2018). La Virgen de Guadalupe y Tonantzin: sincretismo y resignificación. CEMCA.